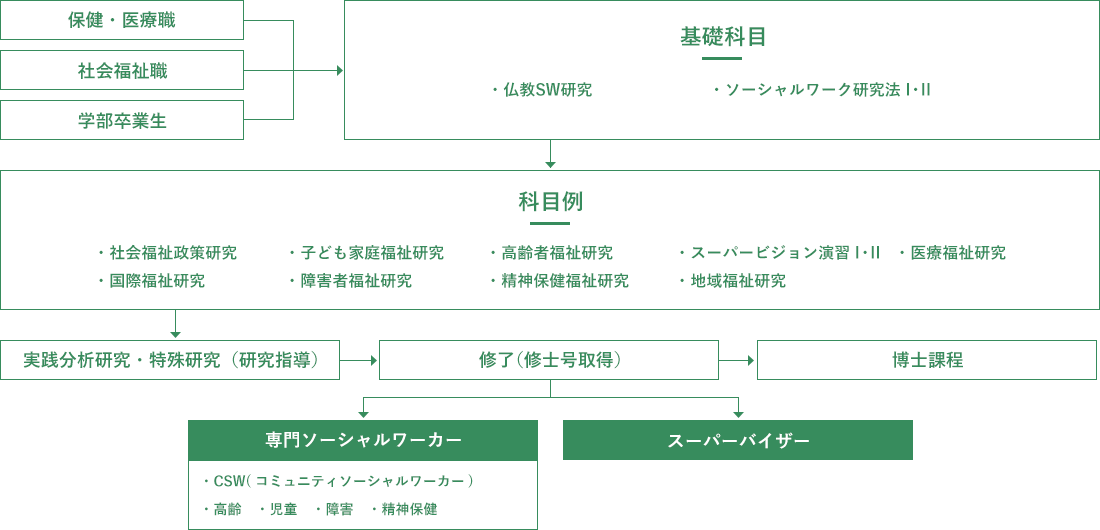

今、社会福祉学の大学院は、何を目標とするか、何が高い質の教育・研究であるかを問われる時代にさしかかっています。本専攻は、共同研究、共同指導を中心に学びの質を深める大学院です。

研究キーワード

- コミュニティソーシャルワーク

- スーパービジョン

- 仏教ソーシャルワーク

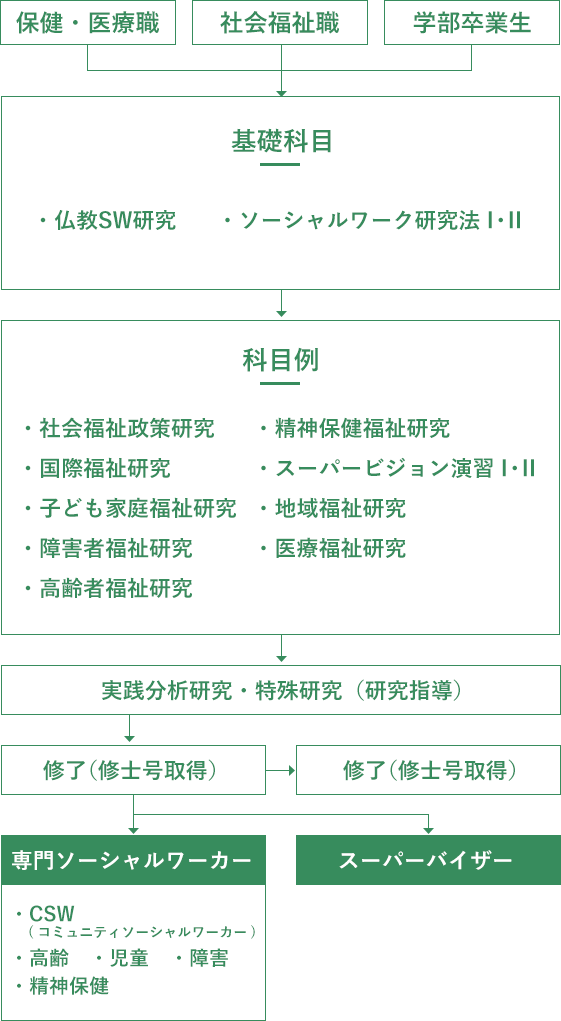

将来の活躍イメージ

- 専門ソーシャルワーカー

- スーパーバイザー

- コミュニティソーシャルワーカー

学びの特色

実践と多様性を重視したユニークな教育プログラムヒューマン・スタディを深化させたい人のための専門職大学院

共同研究・共同指導の場としての「実践分析研究」

課程修了の必須要件となっている、成果報告書・修士論文作成に関する具体的な研究指導(研究倫理教育含む)や、全教員及び院生参加で実施する研究発表会で、個々の研究経過及び成果を定期的に発表することで、指導教授を中心とした共同指導を実施し、かつ院生同士の学び合いの機会を得ることで、研究の進捗状況の確認をすることが可能となっています。

地域とのインターフェイスとしての「スーパービジョン研究」

ソーシャルワーク・スーパービジョンについての基礎的な知識、その背景にある基礎理論、それらと実践との関わりを理解し、それを踏まえて組織内で後進指導の役割を担うことができるようになることを目的として講義及び事例等活用した演習を展開しています。

なお、本科目は科目等履修生として豊島区民社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーが定期的に聴講しています。また、認定社会福祉士認証科目としての認定を受けており、現場経験が豊富なソーシャルワーカーとともに学ぶ機会を得ることができるため、実践を踏まえた研究に取り組むことにもつながっています。

隣接領域との共同学習の場としての「仏教ソーシャルワーク研究」

主体的に研究を進める姿勢を身につけるために、仏教福祉思想を基礎としたアジア型ソーシャルワークに関する議論を展開しています。

なお、本科目は本学仏教学専攻で養成が開始された臨床宗教師課程の選択必修科目としても開講しているため、受講者がもつ多様な視点を活かした学びを得ることが可能となっています。

教員 PICK UP

神山 裕美先生

-

専門分野

コミュニティソーシャルワーク、メゾ・マクロレベルのソーシャルワーク論、地域福祉の推進方法

-

研究テーマ

共生社会実現に向けた生態学的視点による地域基盤ソーシャルワークの人材養成

現在主な研究は、以下の3点を中心に取り組んでいます。①生態学的視点と地域基盤ソーシャルワークの関連の理論枠組みの再検討、②モデル市町村の地域福祉分野の生態学的視点による現状と課題把握と考察、③共生社会実現への人材養成プログラムと支援方法の改善・開発、です。共生社会実現に向けて、「地域で孤立・疎外されやすい個人や家族への支援は、直接支援だけでなく、組織や地域支援等の間接支援や、地方自治体の地域保健福祉計画や政策形成とも関連し循環させることで、より効果的に機能する」という仮説を本研究より検証し、その人材養成プログラムと支援方法を提案します。この研究成果は社会福祉分野だけでなく、地域医療保健や地方創生まちづくり等、多様な分野への貢献もめざしています。

担当科目

スーパービジョン演習Ⅱ 地域福祉研究 社会福祉実践分析研究Ⅰ・Ⅱ

授業の特徴

地域福祉研究では、地域福祉の発展過程、意義や機能、及び理論枠組みをふまえた上で、地方自治体(区市町村)をモデルとした地域福祉の展開方法と課題を考えます。社会福祉研究は、実践と政策が別々に発展してきた面もありますが、地域福祉研究では、地方自治体を基盤に、地域基盤ソーシャルワーク(コミュニティソーシャルワーク)と地域福祉計画等の行政福祉計画を循環させることが視点のひとつです。そのため、地方自治体の連携と協働を進める仕組み、インフォーマル資源を含む社会資源の実態、地方自治体の福祉政策の形成過程、及び福祉計画等について、文献や地方自治体事例より把握します。そして、個別ニーズ対応から、地域共通ニーズを集約し、行政や関係機関とのネットワーク形成や住民との協働により、地方自治体の政策形成や評価に繋げる視点を養います。

修士課程

フィールドワーク重視の研究活動で「実践力」「臨床力」を磨く

社会福祉学専攻博士前期(修士)課程は以下のようなポリシーをもって運営しています。

- 1.ソーシャルワークを実践する技術と理論を深める

- ソーシャルワークの実践にはきめ細かいスーパービジョンが必要です。社会福祉学専攻では高齢者、障害、児童、福祉制度・政策、貧困・社会問題、ジェンダー論、国際福祉領域などを幅広くカバーする専門家が個別でも、共同指導方式でも院生にスーパービジョンを行います。

- 2. フィールドワークに直結した研究を行う

- 福祉はフィールドで実践されるもの。その信念は、フィールドワークのもとに展開されるいくつかの共同指導方式の授業に結実しています。この授業を通じて院生の「実践力」「臨床力」の向上に努めています。

- 3. 地域とのインターフェースを大切にする

- 福祉は「地域」から始まるもの。社会福祉学専攻は町会等ローカルに展開する地域活動から、国内外の福祉活動の比較検討まで、それぞれの学生の持つフィールドを拠点に様々に展開する福祉研究・活動を大切にしています。

- 4. 成果は多様に

- 修士課程の成果は、地域で積み上げたフィールドワークの報告という形か、個々のフィールド研究の成果をまとめた形の「実践分析研究」として評価されます。また、歴史研究、政策研究、文献研究に特化する場合は「特殊研究」として評価されます。大学院生活を通じて「専門職」としての理論と技能の深まりが得られることが最大の成果であるべく指導をします。

博士課程

オリジナリティのある理論と技術を開発し、福祉領域のパイオニアを目指す

福祉・臨床心理学専攻博士後期課程は、「社会福祉学専攻」と「臨床心理学専攻」で形成する博士課程です。より包括的な「人間学」追及の課程として、以下の実現を目指しています。博士後期課程は以下のようなポリシーをもって運営しています。

- 1. 社会福祉学に新しい「視点」を導入する研究を創案する

- 2. 視点に見合ったオリジナリティのある理論と技術を開発する

- 3. 今後、社会福祉学領域ないしは辺縁領域でイニシアティブを取っていける人材としての訓練を行う

博士課程を履修した方々は後進を指導する研究者として、また、ヒューマン・サービスのパイオニアとして羽ばたける資質と技能が備わっていることが期待されています。教員紹介の項を参照し、どの研究室があなたの研究心を十分に満たしてくれるところか選択してください。

卒業後の主な進路

- 特別区

- 新潟県厚生農業協同組合連合会

- 学校法人 東京女子医科大学 など

教育方針

ディプロマ・ポリシー(DP)

社会福祉学専攻は、大学が掲げている教育ビジョン「4つの人となる」を、生涯を通じて体得していこうとする大学院生を育成するために、社会福祉を実践するために必要な、高度な専門的知識・技術・研究方法・研究倫理を習得することを目指します。そのためにフィールドに直結した研究を通じて、社会福祉を包括的に深く捉える視点を養成することを目的とした教育課程を修了し、以下の資質・能力を備えた大学院生に学位を授与します。

| 知識・技能 |

|

|---|---|

| 思考・判断・表現 |

|

| 関心・意欲・態度 |

|

カリキュラム・ポリシー(CP)

社会福祉学専攻は、ディプロマ・ポリシー(学位授与方針)に示した資質・能力を総合的に身につけている大学院生を育成するために、「基礎科目」「分野科目」「研究指導」を設置し、「研究倫理教育」や「認定社会福祉士認証科目」を視野に入れたカリキュラム編成を行っています。また、研究指導においては、「共同指導」や「大学院生の主体的相互学習」を推進しています。評価については、研究成果としての成果報告書・修士論文を総括的に評価するだけではなく、単位履修や研究指導過程における成果を測定することにも取り組んでいます。

| 教育内容 |

|

|---|---|

| 教育方法 |

|

| 評価 |

|

アドミッション・ポリシー(AP)

社会福祉学専攻は、ディプロマ・ポリシー(学位授与方針)に示した資質・能力を総合的に身につけている大学院生を育成するために、以下の資質・能力を備えた大学院生を求めます。そのため多様な選抜方法により、多面的・総合的な評価を行います。

| 知識・技能 |

|

|---|---|

| 思考・判断・表現 |

|

| 関心・意欲・態度 |

|

担当教員

-

- 教授

- 沖倉 智美

- 専⾨分野:

- 障害者福祉論、ソーシャルワーク

研究キーワード

- 障害福祉

- 地域生活支援

- ソーシャルワーク

- スーパービジョン

- 権利擁護

- 意思決定支援

- 成年後見制度

研究テーマ・領域テーマ

- 障害福祉領域を中心としたソーシャルワークでは、相談支援専門員のトレーニングとしての反省的演習のプログラム構築とファシリテーターの養成について、実践に基づく研究をしています。

- 権利擁護では、①意思決定支援および成年後見に関する実践、②障害者支援施設における虐待防止や個別支援計画作成等支援の質向上を目指したフィールドワーク、を通じた研究をしています。

担当授業科目

障害者福祉研究、ソーシャルワーク研究法Ⅰ

受験⽣・学⽣へのメッセージ

ソーシャルワーカーとしての実践力を高めたいと強く望む人を応援します。研究関心は貪欲に持ちつつ、当事者の声や社会福祉現場の営みへの畏敬の念を忘れず、誠実に向き合ってください。なぜならそこに「応え」があるからです。

研究者自身の実践に対する省察を促すために、質疑応答を重ねます。ソーシャルワーカーの言動には必ず意図があります。その意図がどこから生じるのかを明確化することで、ソーシャルワーク理論を構築します。

研究方法は多様ですが、どれを選択するにせよ、最終的に研究者自身の実践、ひいては当事者の生活の質向上に還元できるよう、実践との循環を大切にした研究を希望します。

-

- 教授

- 神山 裕美

- 専⾨分野:

- 地域福祉論、地域基盤ソーシャルワーク

研究キーワード

- コミュニティソーシャルワーク

- メゾ・マクロレベルのソーシャルワーク論

- 地域福祉の推進方法

研究テーマ・領域テーマ

共生社会実現に向けて、「地域で孤立・疎外されやすい個人や家族への支援は、直接支援だけでなく、組織や地域支援等の間接支援や、地方自治体の地域保健福祉計画や政策形成とも関連し循環させることで、より効果的に機能する」という仮説より、その検証を地域での継続的研究より進めています。地域基盤の研究は、地域福祉分野だけでなく、地域医療保健やまちづくり等の接点も多いので、多分野にも貢献できるよう進めています。

担当授業科目

スーパービジョン演習Ⅱ、地域福祉研究、社会福祉研究

受験⽣・学⽣へのメッセージ

日々の仕事に追われる中で、実務には慣れてくるものの、もっと深めたい知識、考えたい課題、が重なってくることはないでしょうか。慌ただしい日常では、読めない本、自分では選ばない本を読んでみて、考え、多くの人と語り、現実と比較しながら言葉にしてみる時間と空間、そして仲間が得られるのが大学院です。

人生の一時期、長いキャリア形成において、少し休んで考えを深め視野を広げる機会をもつことは、贅沢なことではありません。むしろ、新しい時代変化に合わせて、自分自身をレベルアップする機会になるのではないでしょうか。

変化の激しい社会福祉分野において、時代に翻弄されず、制度や政策に振り回されず、真に人と社会のために役立つ力とは何か、そのためにどんな学びを深めたらよいか、慌ただしい日常から少し離れて考える場を、大学院は与えてくれます。

-

- 教授

- 坂本 智代枝

- 専⾨分野:

- 精神保健福祉学、ソーシャルワーク理論

研究キーワード

- 精神保健福祉学

- ソーシャルワーク

- 質的研究

- ピアサポート

研究テーマ・領域テーマ

- ソーシャルワーク実践の質的研究

- 精神障害者の地域生活支援に関する研究

- 障害ピアサポート及びピアアドボカシー研究

担当授業科目

修士課程:精神保健福祉研究、ソーシャルワーク研究法Ⅰ・Ⅱ、スーパービジョン演習Ⅰ、実践分析研究Ⅰ・Ⅱ

博士後期課程:社会福祉研究方法、特殊研究

受験⽣・学⽣へのメッセージ

修士課程ではソーシャルワーク実践を可視化する研究方法を基本に、研究する醍醐味や楽しさ、苦しみも含めて実践者として、研究者としても成長する機会となります。大学院を開設して20年以上経ちましたので、多くの修了生が実践現場及び、教育研究の場で活躍しています。

博士後期課程では、研究方法を中心としたコースワークを踏まえ、新たな知見を創出することを目指して研究を進めていきます。

さらに、ゼミを通してピアインストラクションや修士課程の院生との交流を含めて、研究教育の力量も磨いていきます。ぜひ、大正大学の大学院の門をたたいてください。

-

- 教授

- 金 潔

- 専⾨分野:

- 子ども家庭福祉、国際福祉

研究キーワード

- 子ども家庭福祉

- 国際福祉

- 子育て

- 施設養護

- 里親養育

研究テーマ・領域テーマ

国際比較研究を通して普遍性のある子ども家庭福祉を考究する。

- 社会的養護(施設養護、里親養育)に関する養護実践

- 子どもおよび家庭に対する支援のあり方

担当授業科目

国際福祉研究、社会福祉実践分析研究

受験⽣・学⽣へのメッセージ

私にとって、大学院での5年間は人生のなかで最も充実した日々であり、大きく成長させてくれた期間でもあります。

大学院のときから、「踏査」という研究スタンスを貫き、児童養護施設長や里親里子との出会いによって、私は研究活動の幅が広がりライフワークへと繋がっているように思います。

また、当事者、支援者との関わりを通して、子どもと家庭の実態・ニーズの発見、解決策のヒントが多く得られました。実践から生み出された理論の構築、そして、その構築された理論を再び実践に生かす、その繰り返しの研究・教育が求められると考えます。

皆さんもぜひご自身の問いや、深めたいこと、研究したいことを大学院で取り組んでみませんか。皆さんとの出会いを楽しみにしています。 -

- 教授

- 新保 祐光

- 専⾨分野:

- ソーシャルワーク理論、医療ソーシャルワーク

研究キーワード

- 保健医療分野のソーシャルワーク

- ソーシャルワーク理論

研究テーマ・領域テーマ

テーマ

- 価値・倫理・思想に基づく実践(原理研究ではなく、それらをどのように実践と関連付けるかを大事にしています)

- 多様な立場の違いを前提とした協働による倫理的決定

研究領域

- 保健医療サービス領域

(3次救急の病院でソーシャルワーカーを10年していました)

担当授業科目

医療福祉論、仏教ソーシャルワーク論

受験⽣・学⽣へのメッセージ

恩師の受け売りですが、

「芋虫はさなぎに、さなぎはきれいな蝶になる」。

生物は環境との良循環があれば、想像もつかないほど変化できるということを証明しています(メタモルフォーゼ)。そして大学院という所は、成長のための多様な環境(教員・仲間・研究資料・研究環境など)がそろっています。一つの出会いや、一つの発見が、皆さんを大きく変えるきっかけになることはよくあることです。私自身も、大学院時代の経験が大きく成長させてくれたことを痛感しています。

ただし、その変化はただ与えられるものでなく、適した場所で、適した行為をおこなわないと、変化がかならずしもあるとは限りません。また変化は悪い方に向かうこともありえます。学生ではなく、院生だからこそ、自分を成長させる変化に敏感であってほしいと強く願います。 -

- 教授

- 鈴木 孝典

- 専⾨分野:

- 精神保健福祉論、障害者福祉論

研究キーワード

- 精神保健福祉学

- 障害者福祉論

- 居住支援

- セルフケア

- 混合研究法

- 尺度開発

研究テーマ・領域テーマ

- 障害のある人(とくに精神障害のある人)の居住支援に係る方法と仕組みに関する研究

- 精神障害のある高齢者のセルフケアへの支援に係る方法と仕組みに関する研究

- 障害のある人の生活支援に係る支援効果の測定指標の開発研究

- 障害のある人の生活支援に資するソーシャルワーカーの起業・ビジネスモデルの構築

担当授業科目

M社会福祉実践分析研究、Mソーシャルワーク研究法Ⅰ・Ⅱ

受験⽣・学⽣へのメッセージ

私は、大正大学大学院の修士課程及び博士後期課程の院生として、また研究生として8年間を過ごしました。その学びの過程では、様々な専門性や背景をもつ教員及び院生との議論や協働を通じて、自らの関心や問題意識を深めて「問い」を立て、その「問い」へのアプローチから新たな理論知を探究する、「研究」の方法と価値について理解を深めました。

また、教員、他の院生、現場の実践者との協働による研究活動からは、教育、研究、実践を循環させ、「実践に資する知」と「知を紡ぐ実践」を創発するための方法と視点を涵養しました。大正大学大学院には、この「協働」と「循環」をうながす研究教育体制が整っています。

「自らの実践を省察したい」、「閉塞的な実践環境を変えたい」、「スキルアップしたい」、「教育研究者になりたい」など、今の自分、あるいは自分のおかれた環境を変化させたいと考えているみなさん、その変化を生み出す「知」をわれわれと一緒に探究してみませんか? -

- 教授

- 高橋 正弘

- 専⾨分野:

- 環境教育、環境政策

-

- 教授

- 松本 一郎

- 専⾨分野:

- 社会保障、貧困問題

研究キーワード

- 貧困

- 低所得

- ナショナル・ミニマム

- 最低生活保障

- 社会的排除

- 社会保障

- 社会政策

- 生活保護

研究テーマ・領域テーマ

- 住居不安定層・貧困低所得世帯・生活保護世帯の実態調査および歴史研究

- ナショナル・ミニマム保障研究、最低生活費研究、および生活保護の制度政策研究

- 社会保障に関わる歴史・制度政策研究

担当授業科目

社会福祉政策研究、社会福祉調査研究、ソーシャルワーク研究法、社会福祉実践分析研究

受験⽣・学⽣へのメッセージ

社会福祉学は、社会的に隠れやすい重要な問題や課題を発見し、社会に投げかけ、傍観者に止まらず、望ましいあり方を探究する学問です。

とりわけ貧困問題は、社会の中で隠蔽されやすく、同時に軽視・蔑視されやすい「特性」があり、貧困を背景とする一揆・米騒動・労働争議などに典型ですが、時に治安の対象にもなってきました。

しかしながら、貧困問題は、社会関係の中から確かに生まれ、存在し続けているはずです。存在するのであれば、現象としての「貧」だけに着目するのではなく、その影響である「困」の方にこそ重点を置く必要があります。社会福祉学の原点は貧困問題にあると言われますが、その伝統の在処は、「困」への着目の徹底性にあると最近感じています。

学問の可能性は、理論、歴史、現状分析などの学術成果を幅広く吸収して、沈潜している問題群を探り当て、客観性を追究する学問の流儀で問い直し、「本質」を抽出することの繰り返しの中にあると考えます。その試みができる限られた「場」の一つが大学院ではないでしょうか。

-

- 教授

- 宮崎 牧子

- 専⾨分野:

- 高齢者福祉、地域福祉、高齢期の居住保障

研究キーワード

- 高齢者福祉研究 高齢期の居住

- 地域福祉研究 地域包括ケアシステム

研究テーマ・領域テーマ

- 高齢者福祉研究と地域福祉研究の重なり合う領域が、研究領域になります。とくに、高齢期の居住のあり方は、高齢になっても可能な限り在宅生活を継続するための地域社会の支援のあり方とも関連して考えていきます。

- 高齢期の居住のあり方という視点にたって、今後の施設におけるケアや支援のあり方を考えます。

担当授業科目

高齢者福祉研究

受験⽣・学⽣へのメッセージ

- 学部からすぐに大学院の入学を検討している方々へ

学部で卒論や卒研を取り組んでいて、もっとやってでみたいと思う研究テーマがある人は、ぜひ、大学院でじっくりと文献や資料を読み、実践に取り組みながら修士論文をまとめてみるとよいと思います。 - 社会福祉の現場実践をしている方で大学院の入学を検討している方々へ

自分が現場実践してきたことを振り返り、まとめることは次のステップをみつけることにつながります。

自分が現場実践している中で、研究テーマを見つけることができている人は、その研究テーマをまとめてみることを通じて、社会福祉実践と研究の循環を意識できるようになります。

カリキュラム

研究指導の方法と学位の授与について

修士論文・研究成果報告書による学位授与を希望する者は、指導教授の指示により体系的に科目を履修し、1年次から修了まで一貫した研究指導(特殊研究・実践分析研究)を受けて論文を作成すること。

基礎科目

仏教ソーシャルワーク研究 2単位、ソーシャルワーク研究法Ⅰ 2単位、ソーシャルワーク研究法Ⅱ 2単位、計3科目6単位必修。

分野科目

16単位以上選択必修とする。科目の選択については、研究テーマごとに指導があるので、必ず指導教授の指示にしたがうこと。

大学院委託聴講生について

本学では、上智大学・明治学院大学・日本女子大学・東洋大学・淑徳大学・日本社会事業大学・立正大学・ルーテル学院大学・立教大学・関東学院大学・法政大学の11大学の社会福祉学専攻課程または社会福祉学専門科目をおく専攻課程と「大学院委託聴講生に関する協定」を締結しています。協定校で修得できる単位は、在学中10単位を限度とし、修了に必要な単位として認定します。

特殊研究・課題研究・研究指導・実践分析研究・事例研究について

1年次からの必修であり、修了までのあいだ、継続的に履修しなければなりません。また科目の履修にあたっては専攻の指導にしたがってください。ただし、修了要件として認定できる単位数は修士課程8単位・博士後期課程12単位までとします。

博士論文

2007年度~2016年度提出者 計8名

2016年度 博士論文抄録

| 氏名 | 三木 良子 |

|---|---|

| 論題 | 精神障害者が一般就労を継続していくための支援プロセス |

| 氏名 | 森田 久美子 |

|---|---|

| 論題 |

若者ケアラーの包拮的支援に関する研究 -高等教育で学ぶ若者に焦点をあててー |

2012年度 博士論文抄録

| 氏名 | 初鹿 静江 |

|---|---|

| 論題 | 健康行動変容をサポートする -特定健診・特定保健指導というスキームに焦点をあてて- |

2011年度 博士論文抄録

2010年度 博士論文抄録

| 氏名 | 相川 章子 |

|---|---|

| 論題 | 精神保健福祉領域におけるプロシューマーに関する研究 |

| 氏名 | 鈴木 孝典 |

|---|---|

| 論題 | 精神障害者グループホームにおける評価支援ツールの開発的研究 |