人が集まり、出会い、お互いの力を引き出し合うことで、

まだ見ぬ鮮やかな答えが、生まれてくる。

「わたし」が「わたしたち」になれたなら、

できることは無限に拡がっていく。

創立から100年の時を経ようとしている今、

大正大学は文理融合の総合大学に進化します。

〈設置の理念〉

人々の幸福(ウェルビーイング)の実現に向けて、大正大学の建学の理念である「智慧と慈悲の実践」によって、

幅広い分野で活躍できる文理融合型の人材を育成します。

構想中の情報科学部は、

デジタルテクノロジーを駆使して、地球環境を守り、

持続可能な地域社会の発展とウェルビーイングを

促進するための学びを提供します。

私たちの学びは、革新的な知識と技術を融合させることを通じて、社会や地域に優しい未来をともに築きます。

大正大学の情報科学部は、環境と文化を守り、未来に向けて活用していくため、

特色ある独自の革新的な教育とプロジェクトを展開します。

グリーン

グリーンとは持続可能な社会の実現をめざして効果的かつ創造的に活用される自然資源や自然環境のことです。

デジタル技術とグリーンを組み合わせることで持続可能な社会に必要な3要素(経済発展・社会的包摂・環境保護)の最適なバランスをめざします。

グリーンビジネス

グリーンビジネスとは環境に優しく持続可能な方法で行われるビジネスのことです。環境と経済の両立をはかりながら一人一人のウェルビーイングを大切にする社会をめざします。

デジタル文化財

文化財(自然遺産を含む)の保存とデジタル技術の融合。

歴史的価値を持つ物や資料を、デジタル技術を用いて保存し新しい価値として未来に伝えるための方法を学びます。

デジタル文化財の開発と活用

文化財をデジタルデータとして保存、オンラインで共有、世界からアクセスできる仕組みを開発します。文化財の研究や教育の発展に寄与し、地域の文化振興や観光開発など多様な分野での活用が期待されます。

特定成長分野

今後、技術革新により急速に拡大すると予想される産業や業界のこと。例えばAI、再生可能エネルギー、バイオテクノロジー、また政府や企業が戦略的に支援するグリーンエネルギーやスマートシティ、近年社会ニーズが高まっている分野、健康管理、サステナビリティ、セキュリティ、高齢化社会への対応等があります。

情報科学部(仮称/2026年4月開設予定

(設置認可申請中))トークセッション①

情報科学部(仮称/2026年4月開設予定

(設置認可申請中))トークセッション②

情報科学部(仮称/2026年4月開設予定

(設置認可申請中))トークセッション③

JABEE申請予定

一般社団法人日本技術者教育認定機構(JABEE)とは、技術者教育プログラムに関する国際的認証を実施している機関です。

本学部は、2026年4月の設置後にJABEE認定のための申請を行う計画であり、世界基準の教育プログラムをめざしています。

JABEEに認定されたカリキュラムを修了すると「技術士補」となる資格を取得できます。

あなたが、大正大学でこれから学ぶ知識やスキルを磨くにあたっては、大正大学が実績を誇る

「チューター制度」や「サポーターによる支援」のもと、確実に「学びの階段」を登り、実力をつけていきましょう。

学部共通の科目をとおして、

情報科学を学ぶための基礎を身につけます。

その上で「グリーンデジタル情報学科」あるいは

「デジタル文化財情報学科」の

専門的な学びを深めることで、

実践的なデジタル人材を養成します。

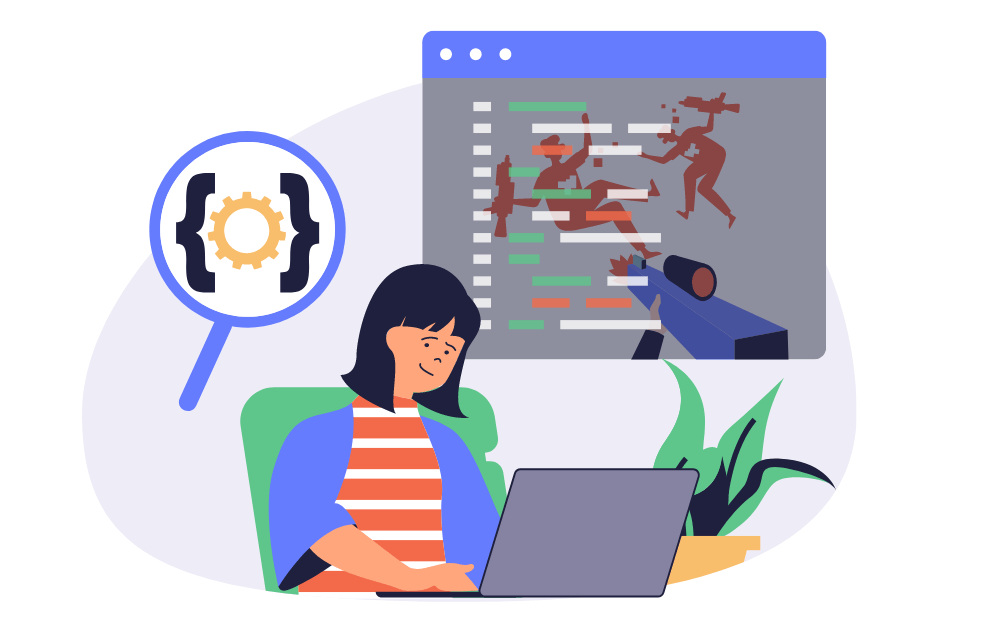

プログラミング言語のひとつであるPython(パイソン)を使ったプログラミングスキルを身につける授業です。プログラミングはAI、IoT、ロボティクスなどのさまざまな情報サービスに不可欠な技術です。計算機の基本操作から計算処理、データ出力までを演習形式で実践的に学びます。

アプリケーション開発の基礎を学ぶ授業です。インターネット通信の仕組みや、図を描くためのツール、データベースの管理、Webアプリの開発まで、実践的なプログラミングスキルを身につけます。授業内では実際にチャットアプリを作成し、ソフトウェア開発のプロセスを体験します。

取得学位:学士(情報科学)

入学定員:60名

地球環境の保護と地域発展のために、情報技術を活用して持続可能な社会の実現をめざし、

環境保全や循環型経済の基盤となるビジネス開発に重点を置き、

「ウェルビーイングと社会インフラの創生」を支えるデジタル技術の知識と技能を学びます。

デジタル技術、データサイエンス、AIを活用するための知識と応用

自然保護や都市計画での自然災害対策の手法と実践を身につけるためのフィールド学習

スマート農業など、生産性向上と環境負荷軽減を両立する技術による持続可能なビジネスモデルの設計

技術の社会的影響、倫理的側面についての理解

地域や自治体向けに、持続可能な環境を守るためのシステム開発を計画、実施する人材

効率的なエネルギーの運用と質の研究を推進し、持続可能な街づくりを実現することができる人材

地球環境問題に対処するための情報システムの開発ができる人材

共創の流域治水プロジェクトへの参加を通して地域社会の安全を守り、新しい産業の創出に努力する人材

知識・技能

思考・判断・表現

関心・意欲・態度

取得学位:学士(情報科学)

入学定員:60名

人々の「心のインフラ」とも言える有形・無形の文化財保護と環境保全を両立させることをめざし、

文化財を保存・活用するためのデジタル技術を中心に学び、博物館学芸員や、

自然環境保全の専門職員、関係事業に従事する職業人として必要な知識を学びます。

歴史文化財保存の意義とデジタル技術・AIの活用についての理解

文化財の保存と活用を目的としたデジタルアーカイブ化を学び、その活用について探究する

博物館学芸員として、文化財を管理したり展示・保存するための専門知識の修得

自然遺産を保全する取り組みと地域活性化に貢献する手法を身につけるためのフィールド学習

文化財を保存し、活用するためのデジタル技術の知識とスキルを持っている人材

地球がつくり上げた自然遺産の魅力を広げるために、教育教材や観光ツールの開発などのビジネスに携わる人材

デジタル化が急激に加速する時代において新しいアイデアやビジネスを提案・計画し、実現することができる人材

技術革新の先頭に立って新しい価値を見出し、地球環境と文化財をしっかり守り続ける人材

知識・技能

思考・判断・表現

関心・意欲・態度

キャンパスで学ぶだけではなく、実際の社会や企業、地域(自治体)、

世界とつながりながら、フィールドでの体験を通して「リアルな学び」を実現します。

地域構想研究所が提供する地域でのフィールドワークで実践力を身につけます

企業や公的機関、大学等と協定・連携しています

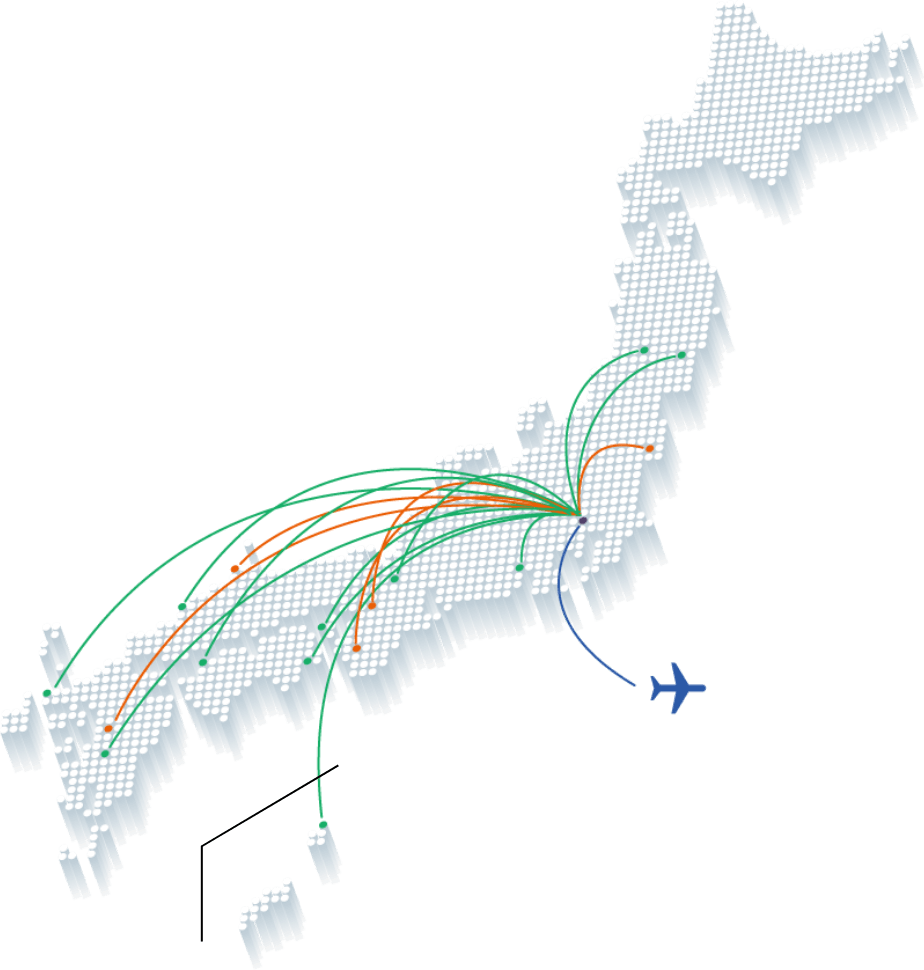

グローバルな視点で学び、世界とつながることができます

この学部では、アメリカのニューヨーク・ブルックリンをはじめ各地で行われる短期、長期の海外留学・フィールドワークなどを通じて、国際的な視点で学ぶ機会を提供する予定です。

アメリカ※、ドイツ、中国、台湾、韓国、フランス、タイ、マレーシア

※ニューヨーク・ブルックリンサテライトキャンパス

多様な入学生の受け入れ

学生納付金

| 入学金(初年次のみ) | 200,000円 |

|---|---|

| 授業料(分割納入可) ※演習実習にかかる費用は別途 |

1,200,000円 |

| 施設設備費(分割納入可) | 250,000円 |

| 父母会費 | 5,000円 |

| 同窓会費 | 7,500円 |

| 合計 | 1,662,500円 |

奨学金

大正大学地域人材育成奨学金や、学内外関係組織等の協力によって多様な奨学金制度を構築する予定です。

ー もし、私が数学を好きになったら ー

この特設サイトは、情報科学の基盤となる数学を中心に、同じ夢や目標をもつ仲間と一緒に楽しく学べるオンラインコミュニティです。あくまでも「数学の学び」への興味関心を高めてもらうことが目的であるため、大正大学への受験や入学を求めるものではありません。ここで出会った仲間たちは、やがてそれぞれの夢や目標をかかげて、多様な進路に向かって羽ばたきます。

大正大学は、1926年に旧大学令によって設立した私立大学であり、2026年には創立100周年を迎えます。

建学の理念は、大乗仏教精神に基づく「智慧と慈悲の実践」(正しい洞察のもと、生きとし生けるものに対して、親愛の心を持って行動する人となる)を掲げ、人材育成を行ってきました。

今後社会が激変し、混迷する事態となっても、すべての人が健康で、一人一人が「幸せ」に生きられる社会(ウェルビーイング)の実現に向けた理想を捨てず、前向きに努力し続ける人を育てる大学です。

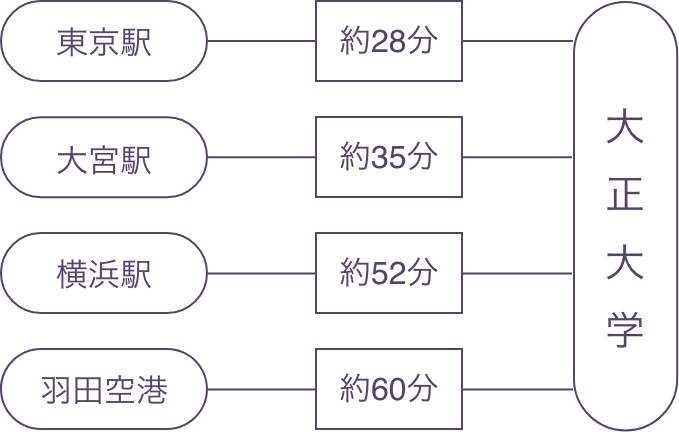

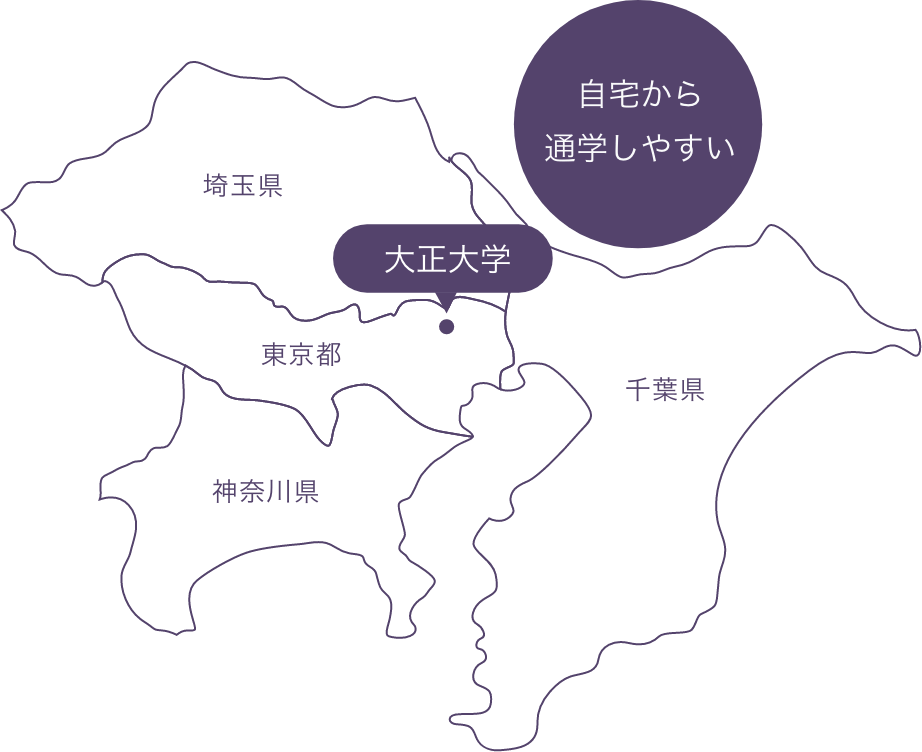

大正大学は、西巣鴨駅、板橋駅、池袋駅など、近郊からのアクセスがよく、実際に一都三県からの出願者が7割以上。「自宅から通いやすい」という点からも経済的な負担が少なく学べる環境です。

MAP