本専攻では、本学の特色である仏教精神に留意しつつ、日本史・東洋史、考古学・美術史などを総合的、学際的に組み合わせ、歴史と文化の研究を追求します。史資料に基づいた実証的研究を中心として、高度な専門性を身につけるため史料調査なども多く行い、研究を深めていきます。

研究キーワード

- 日本史

- 東洋史

- 美術史

- 考古学

将来の活躍イメージ

- 教員

- 研究者

- 学芸員

- 公務員

- 地方公共団体等の埋蔵文化財専門職員

学びの特色

仏教研究を基本とした総合的・学際的な歴史と文化の追求

専門性に富んだ指導と学びの多様さ

高度な専門性に富んだ指導が受けられる豊富な教員が揃っています。これら教員によるカリキュラムは充実し、多数の講座が開かれています。分野によっては、学外の研究施設や遺物・遺跡等の見学、視察等を取り入れることで学びの多様化にも配慮しています。

指導教授の指導のもと、外部研究会などへ積極参加

本専攻のカリキュラムは、指導教授の十分な指導を受けられるよう考慮されています。そして、授業以外にマンツーマンによる親身で丁寧な指導を通じて高度な研究方法論の獲得、学会動向の情報入手をはかったり、外部研究会への参加、さらに研究会発表の機会を得られるように配慮もしています。

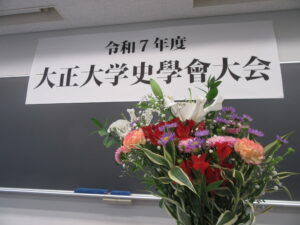

研究発表大会を通じて研究の深化をはかる

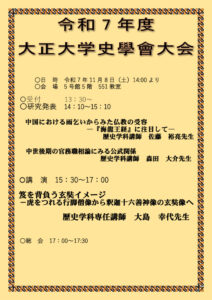

定期的に、指導教員も参加する修士・博士合同の研究発表大会を開催しています。この機会を通じ、院生同士の意見交換、批判を行い、互いの研究の深化をはかるだけでなく、発表院生の直接の指導教授の専門分野、時代とは異なる教員から有益な指導やアドバイスが受けられるよう工夫をしています。

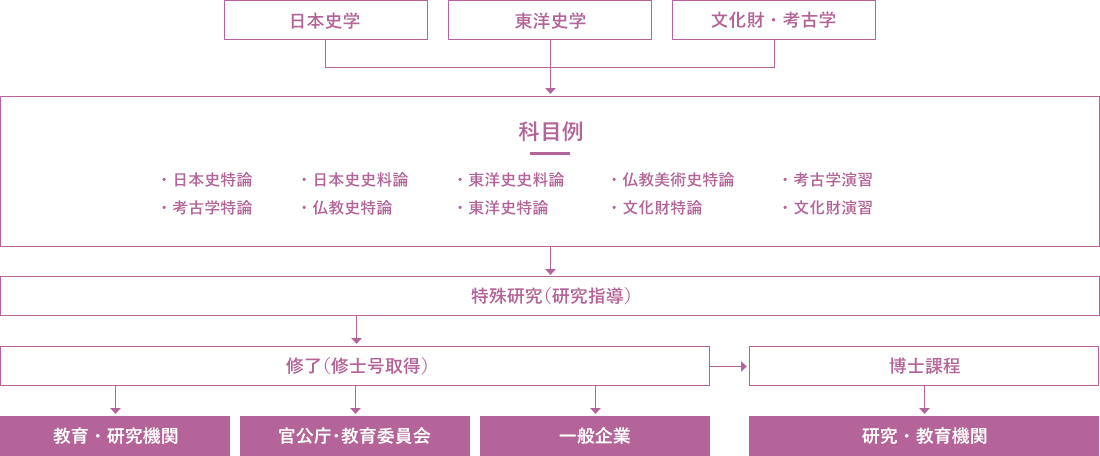

修士課程

日本史・東洋史・文化財の専門知識を身につけ体系的に理解する

史学専攻博士前期(修士)課程は以下のようなポリシーを持って運営します。

- 1. 問題意識を認識する力を強化し、研究内容の重層性を深める

- 少人数による史料論・特論・特殊研究・演習などの講座を有効に組み合わせた授業を設けます。また、専攻内部での複数の研究発表を義務づけ、担当教員らにより研究の進捗状況や内容のチェックを行います。

- 2. 的確な史料・資料批判などを身につける

- 日本史、東洋史、文化財・考古学における研究の基礎材料となる史料・資料の採訪調査の方法、収集した史料・資料の解釈や史料批判などを的確に行うことができる十分な能力の獲得を目指します。

- 3. 研究成果を独創的にまとめあげる力を養う

- 日本史、東洋史、文化財・考古学の史料・資料に裏付けられた専門知識を体系的に理解し、独創的な研究方法によって成果としてまとめあげる能力を充実させます。

博士課程

研究成果を発表し、社会の発展に貢献するような人材を育成

史学専攻博士後期課程は、以下のようなポリシーを持って運営します。

- 1. 学会動向を踏まえた研究専門知識を身につけ成果を発表する

- 日本史、東洋史、文化財・考古学に関する歴史研究の学界動向を踏まえた専門知識を身につけ、体系的に理解し、従来の研究成果を継承・発展させた上で、自己の研究を総合的にまとめて独自の成果を発表する能力を養う。

- 2. 現代社会との関連性を考察し、社会の発展に貢献する

- 関連する他の学問分野との交流をはかり、総合的に歴史事象の意義を論じ、現代の社会との関係性を考察し、自らの研究成果を広く社会に提示して関わりをもち、社会の発展に貢献していく人材を育成する。

教育方針

ディプロマ・ポリシー(DP)

史学専攻は、大学が掲げている教育ビジョン「4つの人となる」を、生涯を通じて体得していこうとする大学院生を育成するために、史学専攻の教育課程を修了し、以下の資質・能力を備えた大学院生に学位を授与します。

| 博士前期課程 | 博士後期課程 | |

|---|---|---|

| 知識・技能 |

|

|

| 思考・判断・表現 |

|

|

| 関心・意欲・態度 |

|

|

カリキュラム・ポリシー(CP)

史学専攻は、ディプロマ・ポリシー(学位授与方針)に示した資質・能力を総合的に身につけている大学院生を育成するために、各課程において、以下のカリキュラムを編成します。

| 博士前期課程 | 博士後期課程 | |

|---|---|---|

| 教育内容 |

|

|

| 教育方法 |

|

|

| 評価 |

|

|

アドミッション・ポリシー(AP)

史学専攻は、ディプロマ・ポリシー(学位授与方針)に示した資質・能力を総合的に身につけている大学院生を育成するために、以下の資質・能力を備えた大学院生を求めます。

| 博士前期課程 | 博士後期課程 | |

|---|---|---|

| 知識・技能 |

|

|

| 思考・判断・表現 |

|

|

| 関心・意欲・態度 |

|

|

担当教員

-

- 教授

- 小林 伸二

- 専⾨分野:

- 中国古代史

研究キーワード

- 東洋史

- 中国古代史

- 春秋時代

- 戦国時代

- 軍事

- 外交

- 政治思想

研究テーマ・領域テーマ

東洋史なかでも中国古代史における社会と支配構造の変質を研究テーマとしています。具体的には、春秋時代の覇者政治がもたらす国際社会を軍事と外交の視点からの分析、戦国時代の諸国に関して軍事と外交の動向から国際関係をとらえ、それを支える政治思想の考察など、原中国の形成に向けた諸問題の解明が研究領域でする。

担当授業科目

MD東洋史特論A・MD東洋史特論B

受験⽣・学⽣へのメッセージ

歴史学はあらゆる事物の差異に関して、多様な視点と分野から分析することを課題とする研究領域です。なかでも外国史としての東洋史は、その長い時間と広い領域を対象として興亡をくり返し、統治体制や支配構造、あるいは文化に至るまで、中華世界という認識の共有、対外関係における一体感と分裂にあって、様々な視点と問題が存在します。

特に中国古代史は東洋史のこの本質に迫る、そもそも歴史学の根本問題を探究する使命があると考えています。研究という方法で、この広く大きな世界に一緒に対峙してみませんか。小さな一つの視座が、積み重ねられ、そしていつの間にかカタチを形成する。そんな楽しみが、唯一、生きることを支える、至福の時間を、東洋史の学びを通じて味わってみましょう。

-

- 教授

- 佐々木 倫朗

- 専⾨分野:

- 日本中・近世史

研究キーワード

- 日本の中近世における領主権力の研究

研究テーマ・領域テーマ

- 東国における領主権力の研究

独特の地域的特色を持つ東国の領主権力が、どのような展開・特質を持って中近世に存在していたのかを追求しています。

また中央政権との接点も視野に含んで追求しています。

- 領主権力と地域社会

領主権力が地域の社会とどのように関わっていたのかも関心を持って追求しています。

担当授業科目

MD東洋史特論A・MD東洋史特論B

受験⽣・学⽣へのメッセージ

中世から近世への転換は、様々な意味で日本の歴史上の大転換です。政治史でも社会史でも構いません。そのことに興味をもっている学生の方々と一緒に勉強したいと思っています。

-

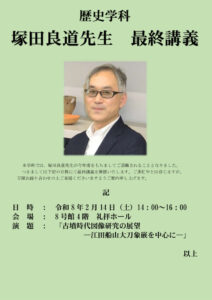

- 教授

- 塚田 良道

- 専⾨分野:

- 考古学、博物館学

研究キーワード

- 考古学

- 古墳

- 埴輪

- 絵画

- 東アジア

- 博物館学

研究テーマ・領域テーマ

- 考古学

埴輪や壁画をはじめとする造形・図像資料をもとに、日本列島における古墳文化の特質と、古代における東アジアと日本列島との関係を研究しています。

- 博物館における歴史展示

博物館における歴史展示(おもに考古資料)も研究対象の一つです。

担当授業科目

考古学特論B・考古学演習A

受験⽣・学⽣へのメッセージ

考古学の発掘調査は、現場に立ち淡々と作業を進めることが求められます。遺跡の分布調査では、一日に10km以上歩くこともあります。室内に入っても、遺物を接合し、実測して図面を描く作業は、根気がいります。多くの作業がデジタル化しても、考古学の研究には、こうした肉体的な技術が求められます。

わたしの経験からいうと、このような最も知的ではなさそうな肉体的な作業が、じつは古代を理解する早道ではないかと思っています。おそらく、遺跡や遺物には言語化しえない情報が多く含まれていて、それを感じ取るためには、人間の持つさまざまな能力を駆使する必要があるからだろうと思います。

こんな話を書くと「きついことはやりたくないなあ」と思う人が多いかも知れません。しかし、上記の体力は、とりたててスポーツをやったことのない人でも、充分に備わっているものであることをお断りしておきます。

「習うより慣れよ」という言葉もあります。大学院では、自らの五感をフルに活用して、考古学の研究にとりくんでください。

-

- 教授

- 冨井 眞

- 専⾨分野:

- 考古学、先史学

-

- 教授

- 中川 仁喜

- 専⾨分野:

- 日本近世仏教史

研究キーワード

- 日本近世史

- 仏教史

研究テーマ・領域テーマ

中世から近世の天台宗史。特に、戦国時代から近世初期の比叡山延暦寺や全国の天台宗寺院の実態について解明する。また、近世天台宗について南光坊天海やその周辺の人物を中心に分析している。

担当授業科目

M仏教史特論

受験⽣・学⽣へのメッセージ

大学院での学びは自身の研究テーマを定め、指導を受けつつも自らの責任で史料を収集、分析していくものです。それは、もう研究者の一員であり、責任もともないます。そのかわり、自身の研究テーマをとことん突き詰められる貴重な時間と環境でもあります。

もっともそれだけならば大学院に在籍しなくても可能かも知れません。大学院で貴重なのは、その様な時間に異なった研究分野で同様に精進する仲間や、教員が身近にいることです。その恵まれた環境を最大限に生かしてもらいたいと思います。

私もそうですが、私の学んだ先生も「大学院の時の論文が、拙くとも人生で最も真摯に取り組んだもので、またそれができる環境であった」と語られています。是非、将来その様に語れるような時間を過ごしていただきたいと思います。 -

- 教授

- 中嶋 則夫

- 専⾨分野:

- 人文地理学、歴史地理学、地理教育法

-

- 教授

- 三浦 龍昭

- 専⾨分野:

- 日本中世史

研究キーワード

- 南北朝時代

- 南朝

- 征西将軍府

- 古文書学

研究テーマ・領域テーマ

- 中世政治史

南北朝期の公武関係史、とくに南朝や九州におかれた出先機関である「征西将軍府」を主なテーマとしています。

- 中世古文書学

天皇や親王の発給した綸旨や令旨などを中心とした中世の古文書について研究しています。

担当授業科目

MD日本史特論C・MD日本史特論D

受験⽣・学⽣へのメッセージ

大学院への進学を目指す理由はさまざまだと思いますが、入学後、必要になってくるのは好奇心と意欲・熱意だと思います。与えられた問題を解決するのではなく、小さな気づきを大切にして粘り強く模索しながら、まったく新しい問いを自分自身で見つける。夢中になって調べ、未解決の問いに答える。数多くの歴史資料と向き合うなかで、新しい史料を見つけたり、新しい解釈を導き出したり・・・・

そうした学問の楽しさ、奥深さをぜひ知って欲しいと思います。

-

- 准教授

- 伊藤 宏之

- 専⾨分野:

- 日本地域史、中近世文化史

-

- 准教授

- 木下 昌規

- 専⾨分野:

- 日本中世史

研究キーワード

- 日本中世政治史

- 室町幕府

- 足利氏

- 将軍

- 公武関係

研究テーマ・領域テーマ

足利将軍家(室町殿)・室町幕府の権力構造

15世紀から16世紀(室町時代から戦国時代)にかけての将軍(室町殿)・室町幕府の権力構造の解明を主なテーマとする。特に側近などの権力の担い手を中心としながら、戦国期、将軍権力の変遷とその過程について研究する。また、これに関係する公武関係にも注視する。

担当授業科目

M日本史特論D

受験⽣・学⽣へのメッセージ

大学院では、学部生と異なり、研究への主体性が強く求められます。

授業はもちろん、自らの研究テーマについても、受け身ではなく、日々進展する研究成果にも目を向けながら、進んで研究・勉強を行う意欲が必要です。ただし、意欲があっても、個人で何もかもできるわけではありません。教員や同じ院生、または他の大学院の院生との関係も重要になります。多くの人の協力や支えがあって、はじめて研究が行えるのです。学内のみならず、多くの研究会に参加し、色々な刺激をうけながら、様々な問題意識を養い、自らが研究する意義につい問い直してください。そこではじめて大学院生になること、なったことの意味を見つけることができると思います。 -

- 准教授

- 櫛田 良道

- 専⾨分野:

- 日本近世史、近世仏教史

-

- 准教授

- 宮村 悠介

- 専⾨分野:

- 倫理学・比較思想

-

- 専任講師

- 廣木 尚

- 専⾨分野:

- 日本近現代史

カリキュラム

科目履修方法

修士課程

各自の研究分野にしたがい、講義22単位以上、特殊研究8単位、合計30単位以上を修得するものとする。

博士後期課程

特殊研究12単位修得するものとする

特殊研究・課題研究・研究指導・実践分析研究・事例研究について

1年次からの必修であり、修了までのあいだ、継続的に履修しなければなりません。また科目の履修にあたっては専攻の指導にしたがってください。ただし、修了要件として認定できる単位数は修士課程8単位・博士後期課程12単位までとします。

修士論文

- 旧石器時代における狩猟具の研究

- 黒曜石の流通からみた縄文時代中期の社会構造

- 縄文時代前期末の気候変動期における社会変化

- 古墳時代における渡来系文様の受容と展開

- 徳川氏の甲斐支配

- 飛鳥・白鳳時代彫刻史論 ー野中寺銅造弥勒菩薩半跏像を中心にー

- 古代東国将軍の研究

- 中世における文書管理

- 新田岩松氏研究

- 春秋期楚の研究

- 日輪王寺所蔵の執当部屋日記について

- 戊辰戦争における公現法親王について

- 織田信長の宗教政策

- 天保の改革と上知令

- 漢代の政治と官職 ー中央官職を中心としてー

- 平安時代彫刻史の研究

- 仏像の保存修理について