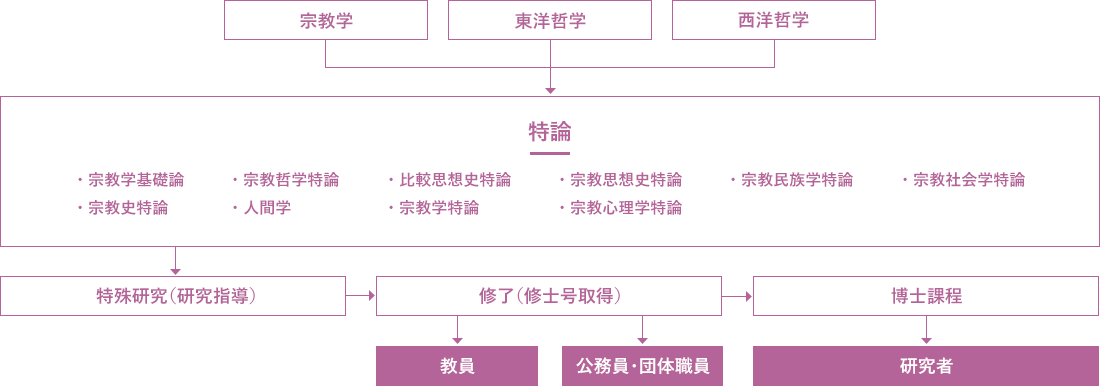

本専攻は宗教学・東洋哲学・西洋哲学・比較文化の4分野で構成され、多様な研究方法をもって古今東西の哲学・思想・宗教を学び、死生観、生命倫理、宗教教育などの現代的課題をも研究します。一人ひとりが先行研究を充分に理解した上で自分の問題意識を明確にし、研究関心を深めることをめざします。

研究キーワード

- 宗教学

- 東洋哲学

- 西洋哲学

- 比較文化

将来の活躍イメージ

- 研究者

- 教員

- 公務員・団体職員

学びの特色

先行研究を押さえ、自己の研究関心を定める

最前線の研究発表に触れることで、自己の研究活動を活性化させる

宗教学・西洋哲学・東洋哲学の研究室は、それぞれ重厚な歴史を有し、学界・文壇に多くの人材を輩出してきました。学会・研究活動も盛んです。学会に参加することは、自身の研究成果を広く公表することができるだけでなく、最新の研究動向を掴んだり、他大学の研究者・大学院生と交流することができる貴重な機会です。本専攻では、早い年次からの積極的な学会参加を奨励しています。

座学だけではなく、現地調査を行い「実地の学び」を経験値にする

本専攻では、被災地福島での現地調査をはじめ、さまざまなテーマに関する研究会を定期的に開催するなど、座学に終わらない「実地の学び」にも力を入れています。

その他にも現代社会をめぐる様々な問題・思想的な課題にどのようにアプローチするか等、アクチュアルな関心を有する教授陣が多く、フィールドワークや研究室旅行も活発に行われています。

他大学院の授業を受講できるメリットを活かして視野を広げる

広い視野で高度な学術研究を行える場として、本学では首都圏6校と単位互換制度を締結しています。他大学院の授業を受講することによって、新たな視野が広がるだけではなく、他大学の大学院生との研究交流をすることができます。

先輩の声

好きなことをとことん掘り下げ、

世の中の本質を追究する

大学院の博士課程で、東北地方の葬儀について研究を行っています。フィールドワークを通じて、地域の葬儀を相互扶助する「契約講」の変遷を明らかにするのがこの研究の目的。指導教員である寺田喜朗先生にもアドバイスをもらいながら、博士論文の執筆を進めています。研究室には現在15名の院生が在籍しており、他の大学院に比べても人数が多いため、学内での発表や意見交換も活発。興味のある分野をとことん掘り下げ、先行研究で紹介されていない新たな発見が得られたときが、研究の一番の喜びです。

文学研究科 宗教学専攻 博士後期課程修了 大場あや

山口県 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 出身

東京外国語大学 外国語学部 卒業

教員 PICK UP

担当科目

MD宗教社会学特論、MD宗教学特論F、M宗教学基礎論A

授業の特徴

宗教学(宗教を客観的な立場から経験的に研究する学問領域)および宗教社会学(宗教と社会の関係性を考究する学問領域)に関する専門的な論文を購読し、それを元にディスカッションを行います。研究論文の書き手を養成すること、その訓練・教導を行うことが最大の目的です。参加者には、調査研究の手法、論文の型、鍵概念等にこだわった読みと分析的なコメントを心がけてもらっています。また、長期休暇を活用して、様々な宗教施設や聖地、教団の見学・視察等も行っています。

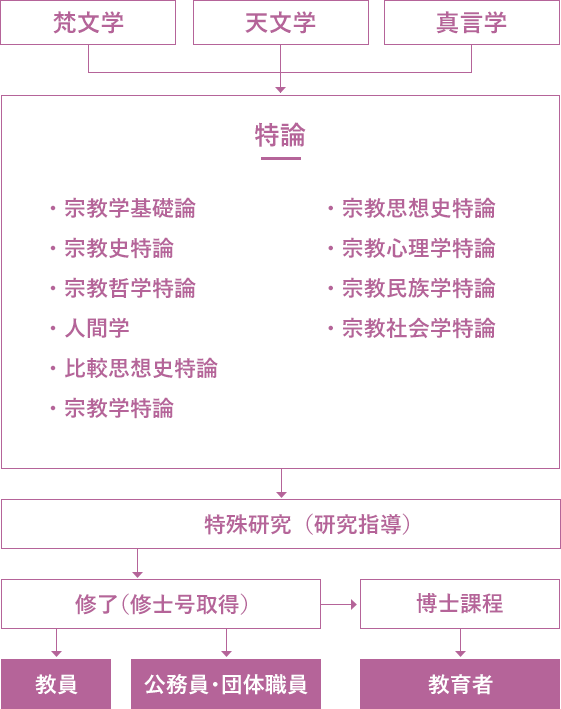

修士課程

自主的に課題を発見し・解決に取り組む姿勢を育てます

宗教学専攻博士前期(修士)課程は以下のようなポリシーを持って運営します。

- 1.修士課程での大きな目的

- 宗教学・西洋哲学・東洋哲学に関する学問的基礎を身につけ、修士論文を完成させることを目的としています。

- 2.指導ポリシー

- 学生の興味・関心に寄り添いながら懇切・丁寧に指導することを心がけています。

- 3.修士論文を完成するために

- それぞれの研究領域における情報収集のツールや手法、データの分析方法等を学ぶと共に、研究の世界の常識や作法を知り、より完成度が高い修士論文の制作を目指します。

博士課程

一人の研究者としての実績をつくる

宗教学専攻博士後期課程は以下のようなポリシーを持って運営します。

- 1.博士課程での大きな目的

- 宗教学・西洋哲学・東洋哲学に関する研究を実践し、博士論文を完成させることを目的としています。

- 2.一人の研究者としての実践

- 博士課程の大学院生に対しては、一人の研究者としての実践を期待しています。具体的には、学会での研究発表および論文の執筆・投稿です。論文の投稿を繰り返すことで博士論文の完成が見えてきます。これまで多くの課程博士を輩出してきました。具体的なノウハウを教授します。

卒業後の主な進路

- 大学教員

- 文化庁職員

- フリーライター

- 一般企業

教育方針

ディプロマ・ポリシー(DP)

宗教学専攻は、大学が掲げている教育ビジョン「4つの人となる」を、生涯を通じて体得していこうとする大学院生を育成するために、宗教学専攻の教育課程を修了し、以下の資質・能力を身につけた大学院生に学位を授与します。

| 博士前期課程 | 博士後期課程 | |

|---|---|---|

| 知識・技能 |

|

|

| 思考・判断・表現 |

|

|

| 関心・意欲・態度 |

|

|

カリキュラム・ポリシー(CP)

宗教学専攻は、ディプロマ・ポリシー(学位授与方針)に示した資質・能力を総合的に身につけている大学院生を育成するために、各課程において、以下のカリキュラムを編成します。

| 博士前期課程 | 博士後期課程 | |

|---|---|---|

| 教育内容 |

|

|

| 教育方法 |

|

|

| 評価 |

|

|

アドミッション・ポリシー(AP)

宗教学専攻は、ディプロマ・ポリシー(学位授与方針)に示した資質・能力を総合的に身につけている大学院生を育成するために、以下の資質・能力を備えた大学院生を求めます。

| 博士前期課程 | 博士後期課程 | |

|---|---|---|

| 知識・技能 |

|

|

| 思考・判断・表現 |

|

|

| 関心・意欲・態度 |

|

|

担当教員

-

- 教授

- 伊藤 淑子

- 専⾨分野:

- アメリカ文化、アメリカ文学、ジェンダー・スタディーズ

研究キーワード

- アメリカ文化

- アメリカ文学

- ジェンダー・スタディーズ

研究テーマ・領域テーマ

現在の研究の関心は、1)19世紀アメリカ文学における女性の言論獲得のプロセスの分析、2)ファンタジーにおけるジェンダー表象の分析、3)アジア系アメリカ文学における主体性の構成の考察、という3領域にわたっています。題材は異なりますが、周縁化された存在の主体性探求のストラグルという点で、それぞれの関心はつながっています。

19世紀、アメリカ、文学、ファンタジーと、いずれも私自身がいま在る地点からはなれたものを研究対象としていますが、過去から照射される現在、架空の物語が孕む普遍的な問いは、いま私たちが直面する問題に向き合うことでもあるのです。

何を研究するか、そこには必然性と偶然性があると思っていますが、たまたま手にした本や情報に触発され、研究のコミュニティに刺激され、研究の関心が広がっていくのはとても楽しいものです。

私の研究の原点は19世紀アメリカの女性文学ですが、そこで得た分析手法を応用して漫画やアニメーションも分析することもできます。学生だったころから比べると、学問の環境も大きく変化していますが、ますます多様になる研究の方向性の波に乗り、さまざまな挑戦をしていきたいと考えています。

担当授業科目

比較文化特論B・比較文化演習B・比較文化総論A/B・比較文化総合演習A/B

受験⽣・学⽣へのメッセージ

授業では、物語とは何か、ということを基軸としつつ、学問領域を横断する学際的な文化研究を目指し、さまざまな批評理論を応用しながら、受講生の関心の高い題材について議論しています。題材は受講生の研究も配慮し、神話やおとぎ話、小説や演劇などの文学から漫画、映画、アニメーションまで幅広く扱います。

基本となる批評理論に関する知識を比較的平易に書かれた文献で習得することと並行し、分析対象とする作品を読解するというのが例年の授業の流れです。読解し考察したこと、議論したことを論述する力をつけるために、関連する論文も数本読むことにしています。

日常的に抱く興味や関心を研究に高めていく過程を授業で体験することによって、それぞれが取り組む修士論文や博士論文を書き上げていくコツをつかみ、論文執筆のスキルと方法を身につけることを目指しています。研究の楽しさも難しさもともに味わいながら、たがいに刺激しあい、研究に邁進する日々を過ごしましょう。

-

- 教授

- 寺田 喜朗

- 専⾨分野:

- 宗教社会学

研究キーワード

- 宗教社会学

- 新宗教

- ライフヒストリー

- 宗教変動

- 教導システム

- 契約講

- 教団類型論

- 生命主義

- 魚供養

- 台湾

- 屋久島

- 姉崎正治

- 山尾三省

- 生長の家

- 創価学会

- 立正佼成会

- 法音寺

研究テーマ・領域テーマ

台湾における日系新宗教の研究からキャリアをスタートさせました。日本教育を受け、日本語を解し、日本的な思考様式で戦後の台湾社会と対峙した人々のライフヒストリーに接近し、彼らの間に分有された日本と天皇に対する憧憬を描き出すとともに、彼らの多層的なアイデンティティと日系新宗教の受容の関係を検討しました。

この研究に着手したのは1996年でしたが(博士論文としてまとめたのは2006年)、並行して宗教社会学の研究史や方法論に関する研究、契約講とよばれる葬儀等の互助組織の研究にも着手し、その後は、魚供養に関する研究、姉崎正治や谷口雅春らを対象にした人物研究にも着手しています。担当授業科目

MD宗教社会学特論 MD宗教学特論C・F

受験⽣・学⽣へのメッセージ

なぜ人間は宗教に惹かれるのだろう。宗教は人々に何を提供しているのか。

宗教は、人類の歴史においてどのような役割を果たしてきたのか。

現代社会における宗教の存在意義とは何か。宗教は、生死の不安や癒し、鎮魂等といった根源的な問題を解決し、救いをもたらしてくれるのか。国家や企業、家族や学校、医療や福祉と宗教はどのような関係にあり、どのような問題が起こっているのか。

このような興味・関心を抱いている人は、ぜひ扉を叩いてください。

大正大学宗教学研究室は、ディシプリンとしての宗教学を学び、実践共同体へと参与しながら宗教学の研究法を身に着けていきます。修士課程・博士課程の大学院生がともに学び、調査し、議論し、様々な視点や知識、方法や作法を習得します。

積極進取の気風と重厚な歴史を誇り、これまで数多くの研究者・ジャーナリストを輩出してきました。宗教学分野においては、国内有数の研究・教育拠点だと自負しています。

知的好奇心を抱き、トコトン調べ・考える・探究心旺盛な学徒を歓迎します。

-

- 教授

- 伏木 香織

- 専⾨分野:

- 民族音楽学、文化人類学

研究キーワード

- 東南アジア(インドネシア、シンガポール、マレーシア)

- 台湾

- 音楽

- 舞踊

- 演劇

- 人形劇

- 宗教儀礼における音楽芸能

- サウンド・スケープ

- 歌台

研究テーマ・領域テーマ

研究領域:文化人類学、民族音楽学、カルチュラル・スタディーズ

テーマ:東南アジア、特にインドネシア、シンガポールを中心として、音楽や芸能が社会の中でどのように実践されているのかについて研究している。バリの音楽やジャワのワヤン・ポテヒ、シンガポールにおける華人の伝統的な音楽や宗教的実践を取り巻く音楽芸能(中元節、童乩信仰、善堂の司る各種儀礼等)、それらと台湾、マレーシアなどとの交流とその影響関係も視野にいれて研究を行なっている

担当授業科目

MD比較文化特論

受験⽣・学⽣へのメッセージ

大学院は学部とは異なり、自ら研究テーマを見つけ、それを探求していく学びのスタイルを持ちます。自分で本当に追求したいテーマはなにか。それを発見できないと苦しむことになるでしょう。一方で、様々なものに何か面白いことが潜んでいそうだと鼻が効く人は、学部とは桁違いの面白さを味わうことになるはずです。

残念ながら本専攻におけるその追求は、就職に直接的に結びつくような方向性を持ちません。ですが人文学とは人の知恵を集積する学問なのであって、即効性を求めるものではありません。リベラル・アーツが世界的に再評価されるなかにあって、人文学のなかで自分の見つけたテーマを追求することは悪いことではないし、大学院で探求したことは人生を豊かにしてくれることは間違いありません。

進学を決めたら、ぜひ、その探求の精神を持ち続けて、大学院生活を送って欲しいと思います。 -

- 教授

- 村上 興匡

- 専⾨分野:

- 宗教学・宗教民族学

研究キーワード

- 葬送墓制

- 人口減少社会

- 死生観

- 近代化

- 宗教法

- 仏教民俗

- 沖縄

研究テーマ・領域テーマ

(研究領域):宗教民俗学 宗教社会史 死生学 生命倫理

(テーマ):日本の近代化によって伝統的な宗教文化・慣習がどのように変化してきているかについて研究している。特に、近年の葬儀慣習の変化とその背景にある個人の死生観、寺院の社会的位置づけの変化について詳しく調査研究を行っている。

担当授業科目

MD宗教学特論A、MD宗教史特論A

受験⽣・学⽣へのメッセージ

特に人文系の大学院での学びは、直接、就職などに結びつけることが難しいです。そうした意味では大学院に進学できる人は、多かれ少なかれ、幸いに条件を整えることのできた人であると言えるかもしれません。

その一方で、大学での学びの中で、これは自分だけが見つけた事実ではないか、これを手がかりにして調査研究を進めたら、もっと興味深い事実を見つけることができるのではないかという感覚をもったことのある人は、少なくないのではないかと思います。できればその直感を大切にしていただきたいと思います。そして、幸運にも大学院進学の条件を整え、学問への熱意を持ち続けることができた人は、是非、大正大学大学院で知的探求の生活を送ってほしいと思います。

-

- 特任教授

- 春本 秀雄

- 専⾨分野:

- 中国哲学史

研究キーワード

- 中国哲学

- 諸子百家

- 儒教

- 仏教

- 道教

- 図讖

- 北魏

- 廃仏

研究テーマ・領域テーマ

大正大学文学部哲学科中国学で中国哲学について学び、当時の浄土宗の先生の安居香山教授(大正大学元学長)に師事をした。この為に、<安居先生の専門である「緯書」>と仏教、北魏廃仏の関係についての研究をしている。研究領域としては、中国哲学史上における諸子百家・儒教・仏教・道教についての研究をし、生きることの意味の哲学的探究をテーマとしている。

担当授業科目

MD宗教学特論E・MD宗教哲学特論D

受験⽣・学⽣へのメッセージ

現在、文明(技術)が進歩して、日々、多くの生活環境の変化がある。この現代に生きる人間として、文化(生き方)に温故知新して、現代を生きる上でのヒントを探求したい。・・・人として我々は如何に生きたらいいのであろうか。如何に人生を全うしたらいいのであろうか。「幸福」とは何だろうか。・・・人生に初めから負けていいということはない。人生に如何に勝つのか。勝組に入るにはどうしたらいいのか。…。等々。これらを、人生を、一緒に考えてみませんか!

-

- 特任教授

- 星川 啓慈

- 専⾨分野:

- 宗教哲学、言語言葉

研究キーワード

- リアリティ

- 言語

- 宗教

- シュッツ

- ウィトゲンシュタイン

研究テーマ・領域テーマ

- これまでの長い間、主として「言語とリアリティの関係」をめぐって、宗教を題材としながら、種々の視点から考察してきました。

- ここ数年は、「アルフレッド・シュッツの流れをくむ宗教現象学」に興味を持って、論文集『シュッツと宗教現象学』を翻訳しながら勉強しています。

担当授業科目

比較文化総論・比較文化特論・比較文化演習

受験⽣・学⽣へのメッセージ

- 同年代の人たちは、社会に出て仕事をしている。大学院に進学するということは、そうした人たちが働いている時間に勉強するのだから、しっかり勉強してほしい。

- 学問は本質的に楽しいものである。もちろん、苦しいこともいっぱいあるだろうけれども、基本的に研究することの楽しさを見失うと悲惨なことになる。

- とにかく、「好きでたまらない」テーマを見つけて、それを深く研究できるようになってほしい。

- 指導教授が自分の研究しているテーマに詳しい場合には問題ないが、そうでない場合は、「独立独歩」で研究しなければならないかもしれない。そういう覚悟も必要であろう。

-

- 准教授

- 天木 勇樹

- 専⾨分野:

- 外国語教育、異文化理解教育、国際比較教育学、教育社会学

-

- 准教授

- 髙瀨 顕功

- 専⾨分野:

- 宗教学、宗教社会学

研究キーワード

- FBO(Faith Based Organizations)

- 宗教の社会参加

- 地域資源

- 地域包括ケアシステム

- グリーフケア

- 量的調査

- 質的調査

研究テーマ・領域テーマ

FBO(Faith Based Organizations:信仰にもとづく組織)や宗教者の社会参加、社会問題への支援・介入について研究してきました。もともとはホームレス支援をする宗教者についてフィールドワークを行っていましたが、近年では、医療や介護など制度化された空間における宗教者の役割について量的調査を行ったり、地域社会など制度化されていない空間における宗教者のはたらきについて質的調査を行ったりもしています。

主な論文・著作

- 髙瀨顕功, 2021,「新型コロナウイルスがもたらした寺院活動への影響―寺院向けウェブ調査より―」『宗教と社会貢献』11(1): 31-52.

- 髙瀨顕功,2020, 「地域資源としての寺社・教会の可能性 ―川崎市宗教施設調査より―」『コミュニティソーシャルワーク』25: 69-80.

- 竹島正, 山内貴史, 川野健治, 松本俊彦, 髙瀨顕功, 島薗進, 2020,「十代の自殺とその予防」『母子保健情報誌』5: 9-17.

- 岡村毅, 的場由木, 髙瀨顕功, 粟田主一, 2020,「Dementia-friendly communities(認知症にやさしい地域)と死生観―ホームレス支援団体の実践から」『現代宗教2020 特集:死生の文化の変容』130-153.

- 髙瀨顕功, 2019, 「終末期ケア現場における仏教的資源導入の可能性 : 施設スタッフへの質問紙およびインタビュー調査から」『宗教と社会貢献』9(2): 35-51.

- 髙瀨顕功, 2018,「社会活動における宗教的価値の相反と克服-浄土宗僧侶によるホームレス支援を事例として―」『死生学年報2018』168-186.

担当授業科目

M宗教学特論B

受験⽣・学⽣へのメッセージ

現代社会では、以前の姿のままの宗教をとらえることが難しくなっています。しかし、それは宗教の衰退をそのまま意味するものではありません。形を変え、見えづらくなってはいるかもしれませんが、宗教は今でも私たちの生活とかかわりを持っています。幸い大正大学にはその「現場」を持つ学生、先生方多くいます。いわば、現代社会における宗教の営みがどのようなものであるか、今日的な現場を見ながら学ぶことができる場でもあります。そういう意味では、理論の理解や構築にとどまらない、実践とつながる学びが得られる環境といってもよいでしょう。貧困、自死、看取り、介護など、公私にわたる他領域で求められる宗教組織や宗教者の役割とその可能性について、豊かな実践現場からともに考えていきたいと思います。

-

- 准教授

- 星野 壮

- 専⾨分野:

- 宗教社会学、文化人類学

研究キーワード

- 在日外国人

- エスニシティ

- 現代日本における仏教

研究テーマ・領域テーマ

研究領域:宗教(社会)学、文化人類学

テーマ:80年代から増え始めた在日外国人について、宗教研究と他分野の知見を総合させて考えてきました。とくに在日ブラジル人と宗教について、詳しく調べてきました。また本学大学院にて教育・研究にかかわるということも踏まえて、現代における仏教の社会的位置などについても最近考えています。

主な論文・著作

『現代日本の宗教と多文化共生―移民と地域社会の関係性を探る―』(共編著、2018年、明石書店)

担当授業科目

M宗教民族学特論

受験⽣・学⽣へのメッセージ

学部までの学びが「自主的に取り組むもの」よりは「課せられたタスク」として認識されやすいのに対して、大学院におけるそれは間違いなく前者となります。志望されるみなさんも、何かを自主的に調べたい、勉強したい、という熱意を携えて、門を叩くのだろうと愚考します。その熱意をもって自分で文献を読む、もしくは調査研究を行うといった努力は、絶対に必要になります。

とはいえ「自分の学び」というものは、(矛盾しているように聞こえますが)独力で成し遂げられることは少ないように思います。小生も大学院の門を叩き、先生方、先輩方、研究者仲間たちとの指導や交流を経て、少しずつ、学びが深まっていくことを感じてきました。その経験は私にとってかけがえのない財産であると考えています。

もしあなたが「○○について調べたい!」という熱意をもっているなら、かつて先生方や先輩方が小生にして下さったように、あなたの力になるために努力することをお約束いたします。ぜひ一緒に学んでいきましょう。

-

- 准教授

- 宮村 悠介

- 専⾨分野:

- 倫理学・比較思想

-

- 准教授

- 行森 まさみ

- 専⾨分野:

- 社会言語学、英語教育

研究キーワード

- 国際共通語としての英語

- 異文化コミュニケーション

- 言語態度

- 教師研究

- 語用論

研究テーマ・領域テーマ

研究者としての出発点は、学習者の英語運用能力伸長のための方略研究でしたが、教室で教えられる英語と、世界で使用される実践的な英語の乖離に関心を持ち、以下のテーマについて研究しています。

- 国際語としての英語の使用実態

- 異なる文化的背景や多様なコンテクストにおけるコミュニケーションの諸相

- 英語変種に対する言語態度

- ビリーフ(信条)を中心とした教師研究

担当授業科目

MD比較文化特論C

受験⽣・学⽣へのメッセージ

私たちはコミュニケーションを図る際に、相手や状況に合わせて伝え方を意識的・無意識的に調節したり、ことば以外の方法も駆使したりして、必ずしも「教科書どおり」ではない創造的な意思伝達をおこなっています。それは母語だけでなく、外国語でやりとりをする際も同様です。大学院で、言語を使った異文化間の様々なコミュニケーションについて考える面白さを知り、興味・関心のテーマを深めてほしいと思います。

カリキュラム

科目履修方法

修士課程

各自の研究分野に従い、講義22単位以上、特殊研究8単位、合計30単位以上を修得するものとする。

博士後期課程

特殊研究12単位を修得するものとする。

首都圏宗教単位互換協定

本学では、國學院大學・創価大学・東洋英和女学院大学・駒澤大学・聖心女子大学・立教大学の6大学の大学院宗教学および宗教学関係専門科目を開講している専攻間に「首都圏における大学院委託科目等履修生制度に関する協定」(略称「首都圏宗教単位互換協定」)を締結している。協定校で修得できる単位は、在学中10単位を限度とし、修了に必要な単位として認定する。原則毎年4月初旬に研究室を通じて行う。なお、履修するためには各大学が定める履修料が必要となる。

特殊研究・課題研究・研究指導・実践分析研究・事例研究について

1年次からの必修であり、修了までのあいだ、継続的に履修しなければなりません。また科目の履修にあたっては専攻の指導にしたがってください。ただし、修了要件として認定できる単位数は修士課程8単位・博士後期課程12単位までとします。

研究テーマ例

- 地域における宗教の存在研態と機能

- 宗教の異文化受容

- 近現代社会における宗教運動の展開パターンの分析

- 調査研究における実証性に関する検討