仏教学部 仏教学科仏教文化遺産専攻

仏教思想が育んだ多彩な文化。その時空を越えたメッセージを解き明かす

有形・無形を問わず、仏教の世界観を象徴する数々の文化遺産について学ぶ専攻。

学外でのフィールドワークや学内での様々な実習授業を通して、仏教文化を多角的に調査・分析し、その保存方法や研究方法などを実践的に学んでいくことが大きな特徴です。

仏教文化の多面的な学びから仏教の魅力に迫ります。

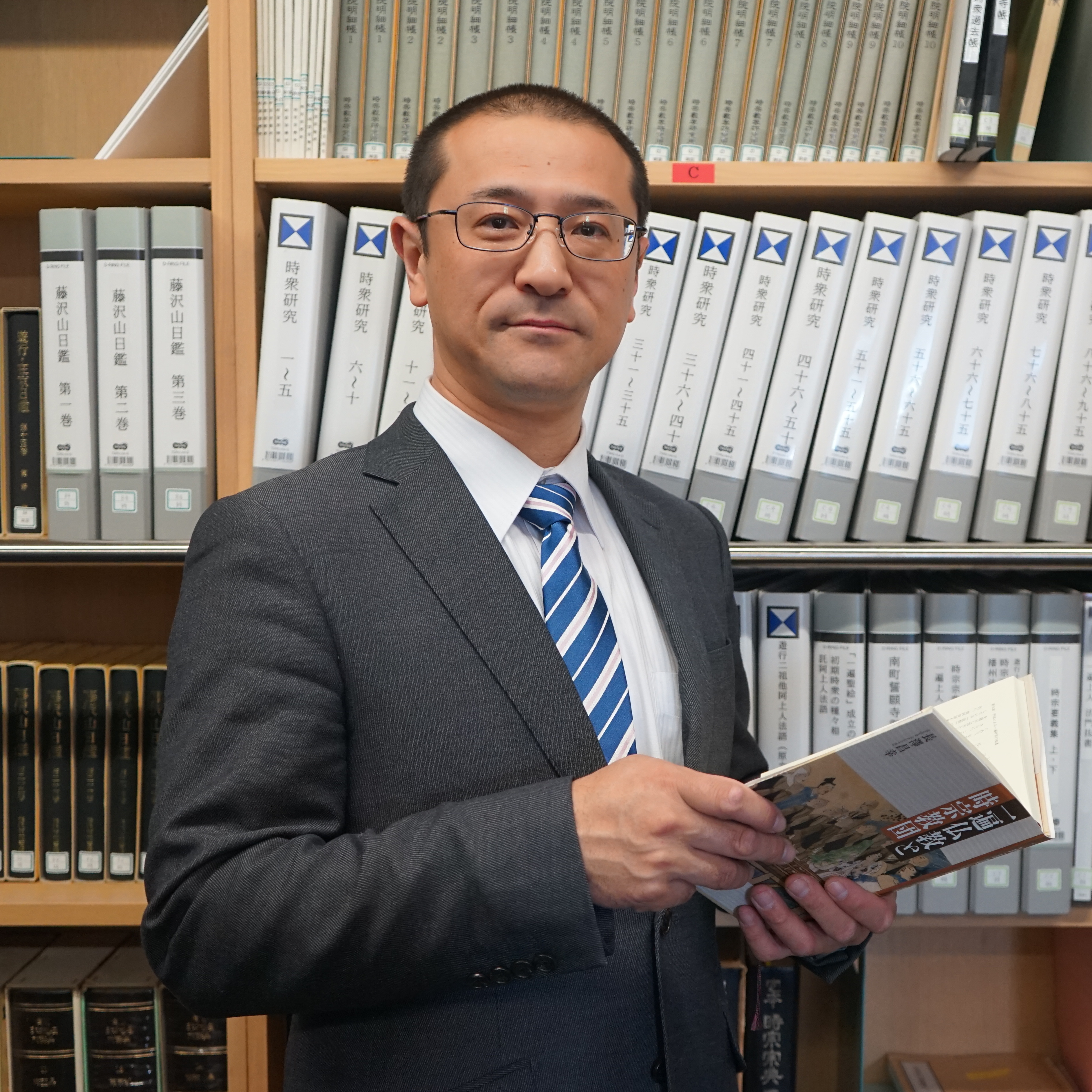

絵巻物に描かれた世界観を分析

時宗が誇る国宝の絵巻物『一遍聖絵』を題材に、学生と教員が双方向で自由に意見を発信し、理解を深める授業を実施。また、絵巻物に描かれた現地をフィールドワークし、文献で調査した成果と融合させて実証的に考察を行います。

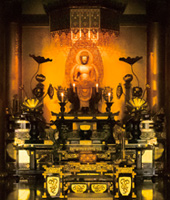

仏像や仏画からみる仏教の世界

日本に伝来した仏教が生み出した文化、特に仏像や仏画などの制作を実践します。理論と実践の融合により、仏教文化を多角的に学ぶことができます。

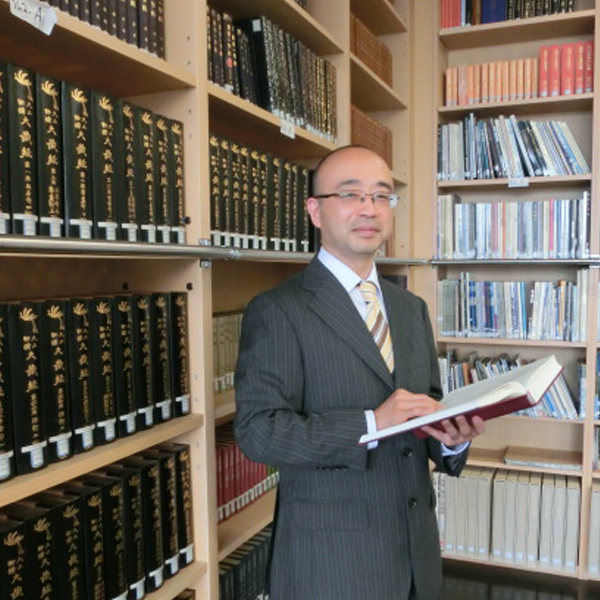

全国各地で文化遺産に触れるフィールドワークを重視

大正大学のネットワークを活かした学修スタイルのひとつとして、関東圏や全国各地をフィールドとして文化遺産を学ぶことを重視します。一般開放されていない寺院の内部や、貴重な史料を間近で見られるチャンスもあります。

古都・京都の中心エリアにサテライトキャンパスを開設

2023年4月には、京都府京都市にサテライトキャンパス「大正大学京都アカデミア」を新設。

仏教文化を体験的に学ぶフィールドワークの拠点として学修効果の向上に役立てるほか、現地の専門家によるワークショップも開催します。

仏教文化遺産専攻の目指すこと

仏教文化遺産専攻では、文学部歴史学科文化財・考古学コースと連携して、特に仏教が生み出した有形・無形の文化遺産に関する幅広い知識を身につけるために、フィールドワークを積極的に行います。日本文化として根づいた仏教建築や、仏画や仏像などの造形作品、民俗芸能、宗教行事などを多角的に調査・分析し、その保存方法や研究方法などを実践的に学びます。これらの学びをもとに、仏教文化を国内外へ発信する担い手となることをめざします。

カリキュラムの特徴

この専攻では、1・2年次からインド・中国・日本の仏教を基礎から学びながら、平行して多彩なフィールドワークを「学び」の中心に配置しています。これは、知識と実践の融合により、知識を深めていくことを目指しています。3・4年次では、各人の興味に応じた分野を専門的に学び、卒業論文・卒業研究へつなげていきます。

ピックアップ授業

仏教学基礎ゼミナール

日本の仏教美術や世俗美術で使われる専門用語を手がかりにして、日本美術の特徴や歴史を学修。実際に仏画を描く時間も設けながら、日本文化を多面的に分析し、他者に論理的に説明する力も高めます。

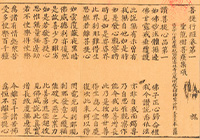

仏教漢文

漢文読解のための基礎的な知識と技法を修得。返り点や返読文字、再読文字、助字の役割、二重否定などを理解した上で、『般若心経』や『往生要集』『盂蘭盆経』『餓鬼陀羅尼経』などの長文読解も行います。

基礎仏教学

仏教の思想・歴史・文化に関わる幅広い知識を身につけます。釈尊の生涯やインド大乗仏教のほか、仏教伝来から近代にいたる日本仏教の歴史や思想、文化などを学び、現代社会への影響も考察します。

仏教美術入門

飛鳥時代から平安時代までの仏教絵画や、飛鳥時代から鎌倉時代までの仏教彫刻を題材にして仏教美術を学修。絵画や仏像の表現技法に関する基礎知識も修得し、歴史の中での意味合いも理解していきます。

仏教学専門ゼミナール

落語と仏教の関係性やその思想的背景など、仏教が文学や芸術、芸能、年中行事などの日本文化にどのような影響を与えてきたのか、また、現代社会の課題に仏教がいかに応えることができるのかを考察します。

仏教文化フィールドワーク

国内外で地域別・分野別に多彩な文化遺産を調査・研究。寺院や仏像、仏画が豊富な京都や、日本最多の国宝建造物を有する奈良、さらにはインド・中国・韓国・台湾などでの海外フィールドワークも検討しています。

期待される主な進路

- 地方官公庁

- 文化事業者

- 観光業者

- 寺院関連業

- 仏教関連団体職員

- 地方マスメディア

- 文筆業

- 学校教員

- NPO・NGO

- 学術研究者

- 博物館学芸員

宗教者だけでなく、大学院への進学や教員・公務員としての道、一般企業への就職など、幅広い可能性があります。日本文化の根底にある仏教思想を体得することで、さまざまな分野での活躍が期待できるでしょう。