情報科学部デジタル文化財情報学科2026年4月開設

情報技術で文化財や

自然遺産を守り活用し、

新しい価値を共創する

貴重な文化財や自然遺産を守るだけではなく、デジタルとの掛け合わせによって、地域創生や持続可能な観光のために活用することを目指します。情報技術をベースに、歴史史料や自然遺産などに関する知識、その魅力を人々に知ってもらうための方法について学びます。

情報技術を実社会で 活用できる人材を目指す

プログラミングやネットワーク・セキュリティ・データ分析などの基礎知識から、IoT演習やAIなど、情報技術を実社会で活用するための内容まで、網羅的に学ぶことができます。

デジタル文化財の活用と 実践を学べるカリキュラム

建造物の修復にAIを活用する、文化財の3Dモデルを作成する、自然遺産をデジタル定点観測するなど、知識に加えて実践的な能力を身につけるカリキュラムを用意しています。

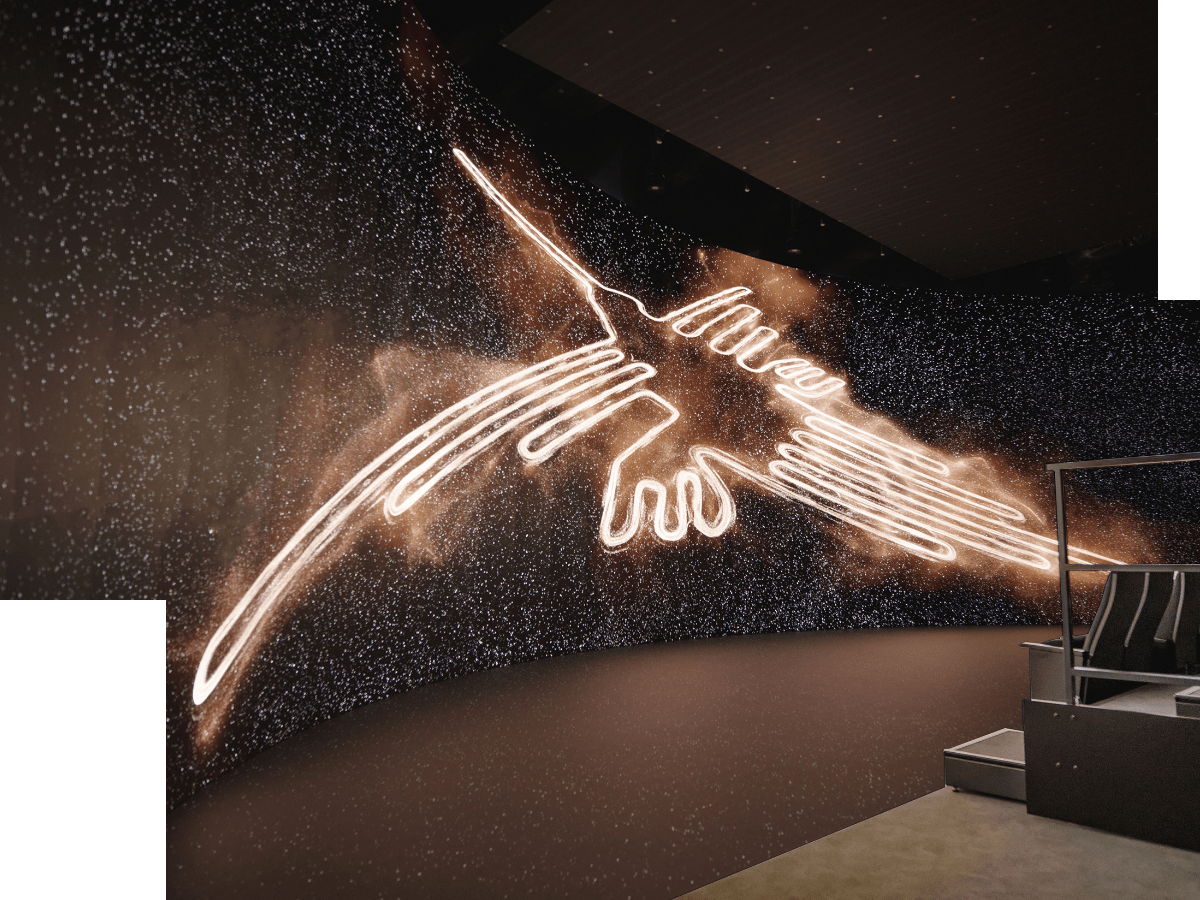

TOPPAN(株)の

協力による充実した学修環境

全長9.76m、高さ5.48mの大型LEDカーブビジョンに8K超高精細VR映像を描画する専用VRシアターをTOPPAN(株)協力のもとに新設。VRシアターでは、圧倒的な臨場感での文化財への没入体験を提供します。VRシアターを活用し、コンテンツの制作者と鑑賞者のそれぞれの視点を持ちながら、デジタルを活用して文化財の魅力やストーリーを伝える技術や、デジタル文化財の活用事例について学びます。

デジタル文化財ミュージアム KOISHIKAWA XROSS®

VR THEATER ©TOPPAN Inc.

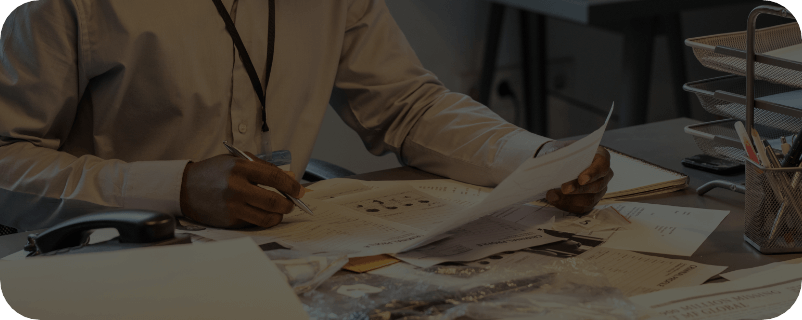

PBL(プロジェクト型学習)

Project Based Learning

PBL(Project Based Learning=プロジェクト型学習)とは、

学生が実際の社会課題を解決するためにプロジェクトを通じて学ぶ教育方法です。

デジタル文化財情報学科では1年次から開講され、

大正大学とも縁のある地域や多様な主体と協働してプロジェクトを成功へ導く能力を実践的に養います。

テーマ例

文化財や自然遺産に関する

現場における調査やその活用

新しい情報技術を活用した

映像コンテンツなどの作成やその活用

デジタル文化財情報学科の目指すこと

貴重な文化財や自然遺産を長期にわたって保全・保護したり、インターネットなどを通じて世界中の人々が容易にアクセスできるようにするためには、それらをデジタルデータとして保存し、最先端の情報技術を活用することが有効です。一方で、博物館などの現場でデジタルアーカイブなどの取り組みが進まない背景には、文化財と情報技術の両方の専門知識を持った人材の不足があるとみられています。この学科の学びは、単にデジタル人材を育成するだけではなく、経済や社会の基盤となるイノベーションの源泉でもある自然・文化をデジタルとの掛け合わせにより統合的に学び、現場で実践できる点も先進的です。

カリキュラムの特徴

情報を活用する技術・知識を学ぶ「情報系科目」、文化財・自然遺産を活用できる技術・知識を学ぶ「デジタル文化財科目」が用意され、幅広く履修できます。実際の文化財・自然遺産の活用に向けた課題の解決にも取り組み、理論と現場での実践の往来による文理融合の学びや社会で即活躍できる人材育成が特徴です。

ピックアップ授業

開発演習

アプリケーション開発の基礎を学ぶ授業です。インターネット通信の仕組みや、図を描くためのツール、データベースの管理、Webアプリの開発まで、実践的なプログラミングスキルを身につけます。授業内では実際にチャットアプリを作成し、ソフトウェア開発のプロセスを体験します。

文化財概論

「文化財」と「自然遺産」は、人類が保全し、次世代に継承しなければならない遺産です。これらを包含する文化財の全体像と基礎知識について、アウトドアとインドアという概念で統一的に定義し、それぞれの構成と特徴を明らかにし、デジタル文化財情報を駆使する中で、継承・保存を第一義にした文化財と自然遺産の活用の方向性を学びます。

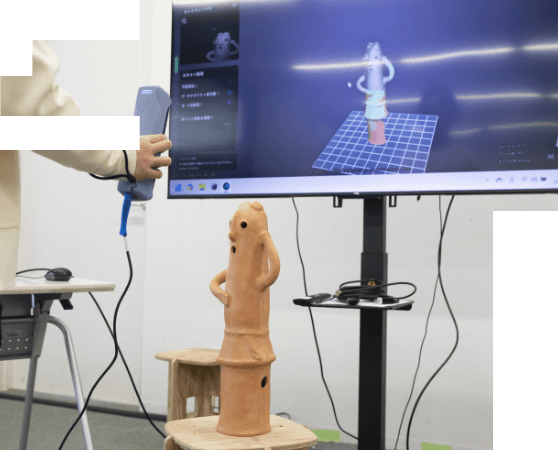

デジタル形状計測学A(表面形状)

写真から3D情報を抽出する写真測量と、レーザー光を使って物体の形状を計測するレーザースキャニングを中心に学ぶ授業です。3次元計測の基礎理論や写真測量の原理、各種レーザースキャナーの特性と操作方法、取得したデータの処理・解析まで、演習形式で段階的に進めます。

デジタル文化財演習ⅡA

文化財のデジタル化されたデータを用いて、デジタルコンテンツを制作する実践的なスキルを身につける授業です。博物館などで実際にデジタル展示に関わる講師を招き、最新事例を学んで実践的な展示設計の知識を深めます。さらにグループワークを通じて、展示コンテンツの企画から実装までを体験的に学びます。

期待される主な進路

- 博物館や美術館などの文化施設でデジタル化を推進できる学芸員

- 自治体の文化・教育・技術・情報システム・観光部門の担当者

- IT企業のすべての事業部門の担当者

- 教育ビジネスにおける電子教材の企画、開発の担当者

取得を目指せるまたは推奨する資格

- ITパスポート

- 基本情報技術者

- AWS認定資格

- 学芸員

- 技術士補(予定)※

※本学科のカリキュラムがJABEEに認定された場合に取得可能となります