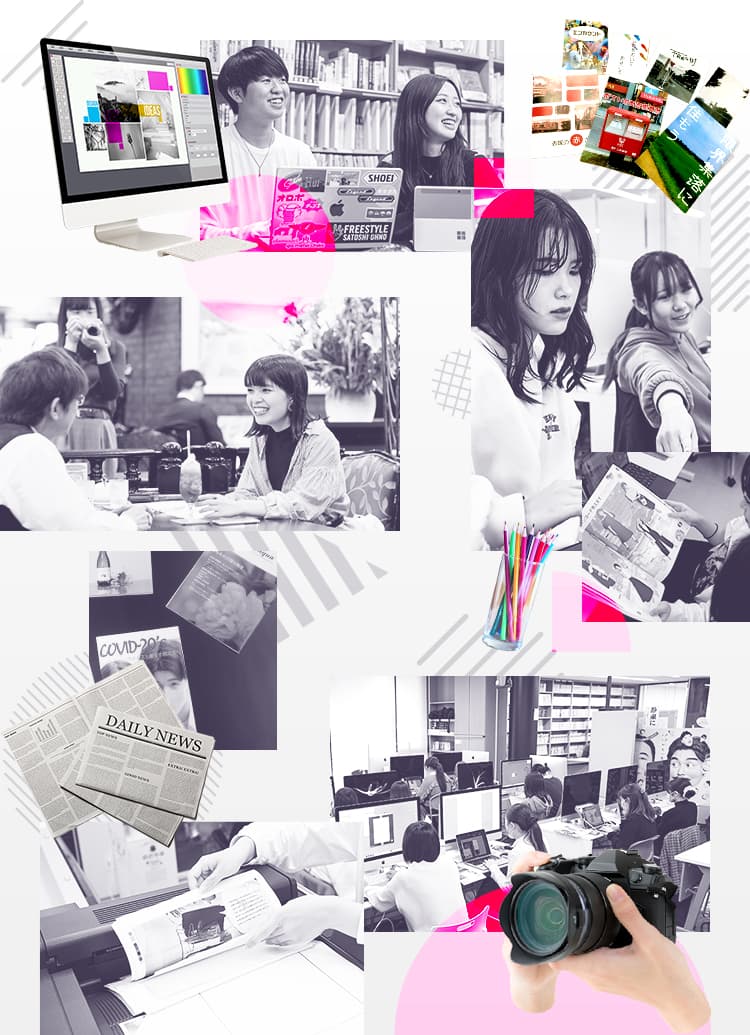

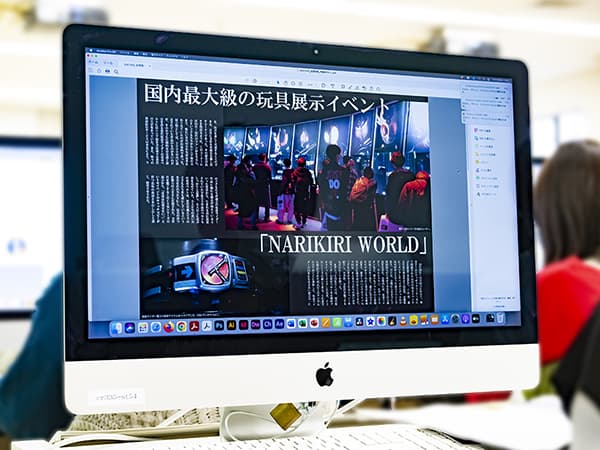

雑誌編集やWebデザインアプリ制作に不可欠な企画力

どんな成果物も企画出しに始まり、そこから完成に至るプロジェクトマネジメントのスキルが高まります。

学内外での協働作業を経てコニュニケーション力が向上

グループワークや学外でのインタビューをとおして、円滑なコミュニケーションスキルが向上します。

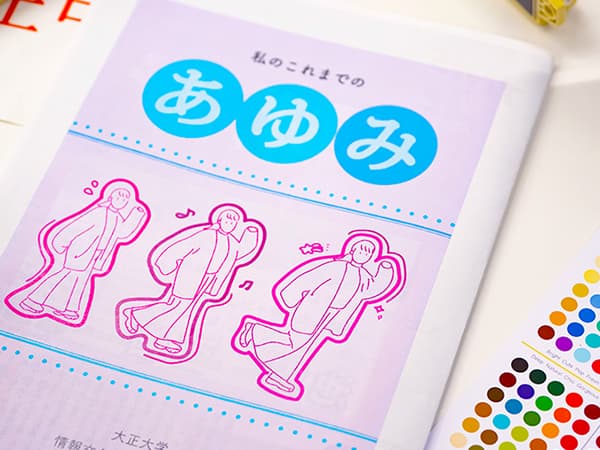

ブラッシュアップのための注意力や集中力が鍛えられる

どんな制作物も誤字脱字チェックなどの校正作業が不可欠。気づきのアンテナ感度が磨かれます。