入試情報ADMISSION TAISHO

高大接続連携事業について

高大接続教育を大切にする大正大学

なぜ「高大接続」教育なのか

現在の大正大学が大事にしている教育姿勢は、高大社接続、すなわち高等学校と大学、大学と社会(卒業後に関わる場所)との教育接続です。特に高等学校の新学習指導要領による学びの継承はとりわけ大切にしています。

高校・大学・社会。それは、ひとりの若者が成長していく過程においてはひと続きのものです。それぞれの時期の学びを別々に考えるのではなく、段階的に接続することに力点を置いた教育・学習を創造することこそが、これからの「予測不可能な時代」を生き抜く若者たちにとって最重要なことであると考えています。

これまでの本学の高大接続事業について

大正大学では、高等学校をはじめとする様々な教育機関や各自治体・各企業との交流を通じて、それぞれの教育段階や立場への相互理解を深めることを目的に、個別支援事業や共創授業を積極的に行ってまいりました。

令和7年度

板橋有徳高等学校と連携して「『国際理解』特別授業」を行いました

開催日:2025年3月27日

場所:大正大学

板橋有徳高等学校と連携して、3月14日(金)に本学で「『国際理解』特別授業」を行いました。

この取り組みは「高大接続パートナーシッププロジェクト(S-U.P.P)※」の一環として実施したもので、板橋有徳高等学校の1年生約200人が参加しました。

- ※ S-U.P.P(高大接続パートナーシッププロジェクト)

「高等学校」と「大学」が従来の個別的な枠組みを越えて、互いの教育上の課題やその改善策を広く共有し合えるような「場(プラットフォーム)」を提供するため、2021年に大正大学が立ち上げたプロジェクト。

板橋有徳高等学校は「国際理解教育」に力を入れ、総合的な探究の時間を通して、アジア諸国の言語、文化、宗教、歴史などに関する調査・検証に取り組んでいるとのこと。2年次の修学旅行では、マレーシアでの現地調査を予定。今回はその準備として、生徒の皆さんが「異文化交流」に関する理解を深め、各自の選んだテーマごとに探究を遂行することができるよう、板橋有徳高等学校の先生方と協力して、本学教員および学生による特別授業を実施しました。

本学からは山内洋副学長、国際交流担当の伊藤淑子学長補佐・野村島弘美学長補佐、および赤野間妃葵さん(人文学科国際文化コース4年)が出席しました。

野村島学長補佐は「国際交流の意義」について語り「日本での日常生活から離れて、自分自身について考えるチャンス。自身の未来の可能性に触れて、進路を思い描いてほしい」とエールを送りました。

赤野間さんは「フィリピンでの海外インターンシップにおける体験」を中心に発表。ゴミ問題や大気汚染といった、現地が抱える社会課題について紹介するとともに「皆さんが調査に向かうマレーシアにおいても、どのような現実と課題があるのか、よく考えてみてほしい」と投げかけました。

赤野間さんの発表後には、生徒の皆さんから「現地での体験を通して、楽しかったこと・つらかったこと」「物価や生活環境の日本との違い」などに関する質問が寄せられました。それぞれがマレーシアでの活動を具体的に想像し始めた様子で、本学にとっても高大接続の意義を実感できる有意義な時間となりました。

本学では「高大接続パートナーシッププロジェクト(S-U.P.P)」を通して、今後も高大接続の取り組みを推進します。

情報科学部(仮称/2026年4月設置認可申請中)の学部長予定者である井上雅裕招聘教授が「令和6年度 高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」採択校の王子総合高等学校で講演を行いました

開催日:2025年3月26日

場所:王子総合高等学校

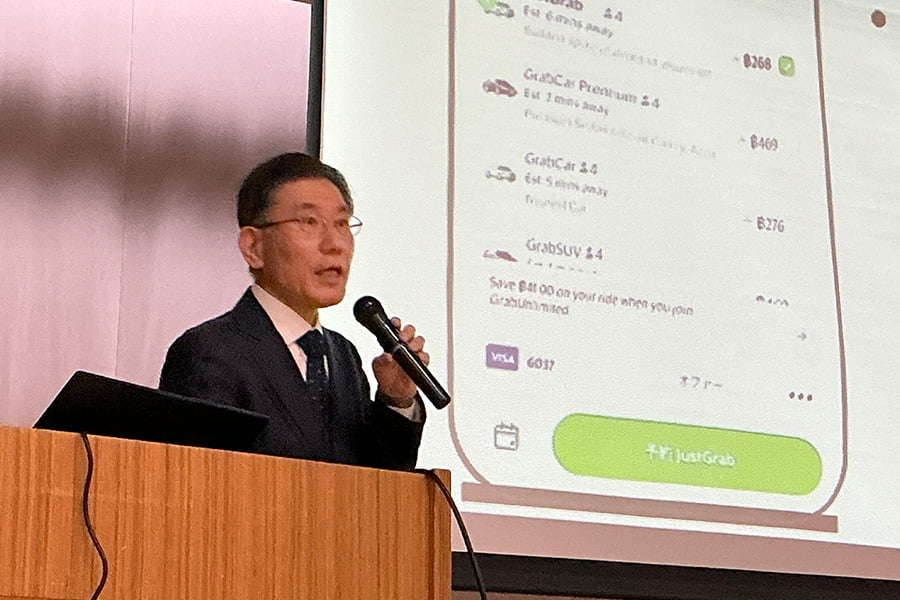

情報科学部(仮称/2026年4月設置認可申請中)の学部長予定者である井上雅裕招聘教授が「令和6年度 高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)※」採択校の王子総合高等学校で、3月14日(金)に講演を行いました。

- ※ 高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)……

高校段階におけるデジタル等成長分野を支える人材育成の抜本的強化を図るため、令和6年度から始まった文部科学省による事業。情報、数学等の教育を重視するカリキュラムを実施するとともに、ICT を活用した文理横断的・探究的な学びを強化する学校などに対して、必要な環境整備の経費を支援するものです。

王子総合高等学校では「DXハイスクール」としての活動を、生徒に浸透させることを目的として、3月14日(金)に「DXハイスクール講演会・説明会」を開催。本学が設置認可申請中の情報科学部では「グリーン」・「文化財」を切り口に、デジタル技術を活用する文理融合型の人材育成を目指していることから、井上招聘教授が『デジタルで未来を切り拓く』をテーマに、DXの目的や意義に関する講演を行いました。

具体的には『王子総合DXハイスクールに寄せて—デジタルで未来を切り拓く—』と題して「DXとは何か」、「デジタル人材が求められる理由」、「IoTとAIによる社会の変革」などについて解説。さらに生徒の皆さんの進路選択を見据えて、理学と工学の違いや、文系・理系を区別せずに横断的に学ぶ「文理融合」の重要性についても語りました。

生徒の皆さんがデジタルテクノロジーの可能性を感じて、未来に向けて新たな一歩を踏み出すきっかけになることを願っています。

「本郷中学校・本郷高等学校×大正大学 プロジェクト発表交流会」を開催しました

開催日:2025年2月25日

場所:大正大学

本学において「本郷中学校・高等学校×大正大学 プロジェクト発表交流会」を2月3日(月)に開催しました。

この取り組みは「高大接続パートナーシッププロジェクト(S-U.P.P)※」の一環として実施したもので、本郷中学校・高等学校からは社会部(部活動) の生徒が、大正大学からは地域創生学科の教員および学生が参加し、交流しました。

- ※ S-U.P.P(高大接続パートナーシッププロジェクト)…

「高等学校」と「大学」が従来の個別的な枠組みを越えて、互いの教育上の課題やその改善策を広く共有し合えるような「場(プラットフォーム)」を提供するため、2021年に大正大学が立ち上げたプロジェクト。

地域創生学科は地域の課題解決および持続可能な地域づくりを目指しており、本郷中学校・高等学校の社会部でも社会課題に対するプロジェクトに取り組んでいることから、今回の交流に至りました。交流会では本郷中学校・高等学校のチームが発表を行い、それに対して地域創生の観点から本学教員・学生がコメントをするなど、活発な議論が展開されました。

マイナビキャリア甲子園 準決勝大会への出場を控える本郷高等学校のチームは、引っ越しに際して不用品を再利用する仕組みを作り、持続可能な社会への価値観の転換を目指すビジネスプランを提案。これに対して、地域創生学科教員からはアプリケーションの開発費や既存マーケットとの関係等についてフィードバックを行いました。

本郷中学校のチームは、中・高・大学生のための金融・経済学習コンテスト「日経STOCKリーグ」 に出場した際のテーマで、少子化社会で子どもを育てるという社会的課題に関する発表を行いました。商品・サービスとCSR(企業の社会的責任)活動を通して積極的な貢献を続けているのはどのような企業かを評価・選定するという内容で、特に「社会課題としての少子化」と「子ども向けの商品・サービスについての企業評価」という側面をどのようにつなげていくべきかについて議論が起こりました。

当日の様子

本学では本郷高等学校も参加する「高大接続パートナーシッププロジェクト(S-U.P.P)」を通して、高大接続の取り組みを推進しています。

令和6年度以前の高大接続連携事業はこちらをご確認ください。

高大接続ブログ