学部・大学院FACULTY TAISHO

国際文化コース

【人文学科国際文化コース】リレー国際体験記(11)星川啓慈先生④

国際文化コースの教員によるリレー国際体験記、11回目の掲載です。

今回のご担当は星川啓慈先生です。ぜひお楽しみください。

英国スターリング大学での研究生活

はじめに

30歳を過ぎたころ(1987-1988年)、運に恵まれて、英国のスコットランドにあるスターリング(University of Stirling)で研究生活をおこなうことができました。スターリング大学は、古都エディンバラと工業都市グラスゴーの間にある、1967年創立の国立大学です。2015年の「QS世界大学ランキング」(註1)では、5つ星を獲得しています。

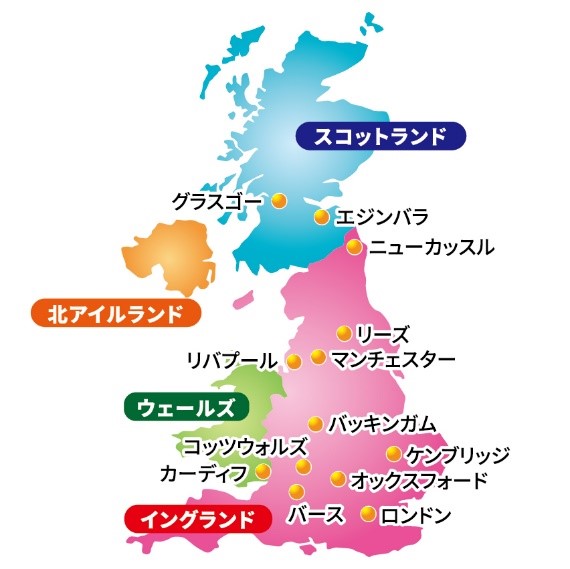

1.スコットランドについて

イギリスは1つの国ですが、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドとかなり独立性の強い4つの地域から成り立っています。もともとの言葉も違います。スコットランドと北アイルランドではゲール語、ウェールズではカムリ語が話されていました。私が滞在していた時も、「スコティッシュ・アイデンティティー」という言葉がよく聞かれ、イングランドから独立しようという雰囲気が感じられました。これは現在でも一部の人々のあいだで存続しています。

無料地図「イラストAC」より転載

緯度の関係で、夏は日照時間が長く、冬は日照時間が短くて(いうまでもなく)暗い時間が長いです。冬至のころは、夜が明けきるのが午前9時半頃で、午後3時にはもう夜が始まっている、という感じでした。おまけに曇りの日も多かったです。私は日本でも日照時間の長い瀬戸内海地方の生まれなので、冬の夜の長さには参りました。

シェイクスピアの『マクベス』はスコットランドが舞台となっています。実在のスコットランド王マクベス(在位1040年–1057年)をモデルにしているといわれていますが、シェイクスピアの四大悲劇の1つです。ただし、実在したマクベス王と戯曲のマクベス王とはかなり異なっているようです。

2.スコティッシュ・イングリッシュについて

現在のスコットランドでは、ゲール語ではなく、英語(スコティッシュ・イングリッシュ)が話されていますが、かなり癖の強い英語です。面白い話があります。韓国人の友人がスコットランド人のガールフレンドとオランダを旅行したさい、英語の「ネイティブスピーカー」である彼女のスコティッシュ・イングリッシュは理解されず、ネイティブスピーカーではない友人の英語は理解されたというのです。

また、私が観光バスで旅行しているとき、男性の運転手/バスガイドの英語に対して、アメリカ人が「あなたの英語は理解しづらい〔まともな英語をしゃべってほしい〕」といったことがありました。悪気はなかったようでしたが、面白いのは、バスガイドの対応です――「私は標準的なスコティッシュ・イングリッシュをしゃべっている!〔文句をいわれる筋合いはない〕」。

世界中の人々が、「種々の英語」(Englishes)をしゃべっていますが、このことを象徴しているようで、これら2つのエピソードは鮮明に記憶に残っています。

3.スターリング大学での研究生活⑴

スターリング大学のキャンパスを形容する決まり文句としてよく登場するのは、「世界で最も美しいキャンパス」です(Wikipedia)。

驚いたことに、大学のキャンパスにはハーフコースのゴルフ場もあり、当時200円くらいでプレーできたので、私もずいぶん利用しました。ゴルフが現在の形に発達したのはスコットランドにおいてだといわれていますが、小さな子供から高齢者までゴルフを心底楽しんでいます。ゴルフは人々の生活の一部になっている、という印象を受けました。

スターリング大学のニュースセンターの写真から転載

https://www.stir.ac.uk/media/stirling/news/news-centre/2021/august/Stirlingdronebanner2-(1).jpg

写真の左側が授業・研究が行われるエリアで右側が学生寮です。2つのエリアは1本の橋で結ばれています。宗教学的にいうと、「2つの異質な世界をつなぐ橋」ですね。後述するように、私は学生寮には住まず、やや離れた場所にある小さな古い建物を改修した、寮に住んでいました。

大学では、先ほどの韓国人の留学生と2人用の研究室も与えられ、マイペースで研究できました。個人的に面倒をみてくれる教員もいましたが、自分の研究が主体の生活でした。

後述するアメリカの論理学者・宗教哲学者であるプランティンガを始め、何人かの著名な研究者が時々大学に来て講演してくれました。たしかケンブリッジ大学からきた倫理学者に、「カント(18-19世紀に活躍したドイツの哲学者)はドイツ語で読むのですか?」と失礼な質問をしたのですが、「私は倫理学者だから、カントを原文のドイツ語で読む必要はない。倫理学者として考えることが重要なのだ」という予想通りの趣旨の答えが返ってきました。

ドイツ語と日本語のギャップは、ドイツ語と英語(この2つは同じゲルマン系の言語です)のギャップよりはるかに大きいです。そういう事情もあるにはあるのですが、日本の哲学・思想研究者は膨大な時間を外国語習得に費やしなければなりません。翻訳でことが済むイギリスやアメリカの研究者は羨ましい限りです。最近は ”DeepL” という優秀な翻訳ソフトもあるようですから、状況が変わるかもしれませんね。

研究生活はなかなか良かったのですが、困ったのは食事です。学生食堂でだされる食事は、食べたことのない変わったものが多く、慣れるのに時間がかかりました。いや、10か月の滞在でも慣れませんでしたね…。これは(場所/大学によっても違うかもしれませんが)イギリスに留学しないとわからないことかもしれません。とにかく、食べるものの味の組み合わせが好みに合いませんでした。

当時もっともおいしかったのは、寮で食べる香港製の「袋ラーメン」です! それと、たまにレストランで食べた伝統料理の「ハギス」――茹でたヒツジの内臓ミンチ、オート麦、たまねぎ、ハーブを刻み、牛脂とともに羊の胃袋に詰めて茹る/蒸す詰め物料理――もおいしかったです。

これから冬が始まるキャンパス

スターリング大学での研究生活⑵

当時の私は、「分析哲学を宗教学・宗教哲学に応用する」という研究を行っていました。

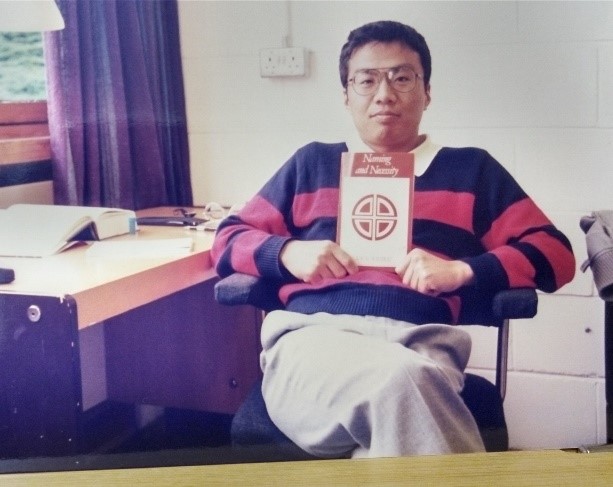

下の写真は研究室での写真です。手にしているのは18歳でデビューして「天才哲学者」といわれたソール・クリプキのNaming and Necessity(『名指しと必然性』(八木沢敬ほか訳、産業図書、1985年)です。時々、大学の授業でも言及している本です。「神」は「記述の束」なのか、それとも「固有名」なのか、という問題を当時考えていたのだと思います。

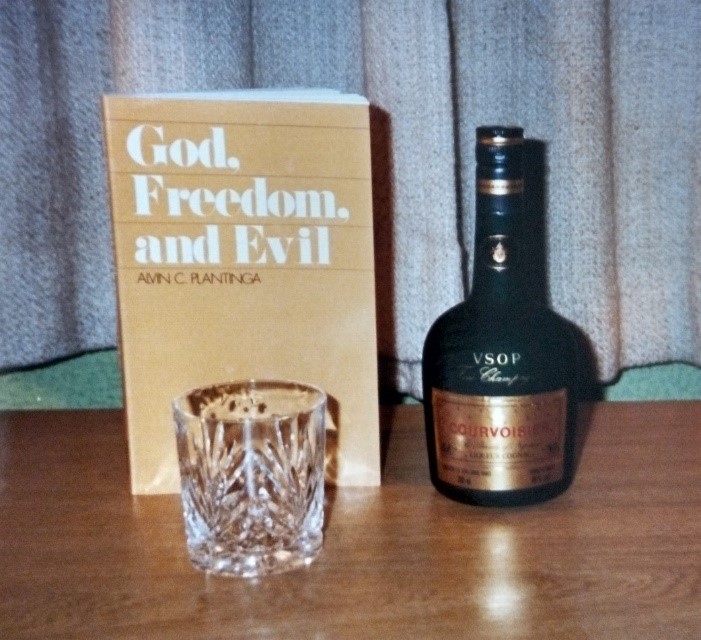

次の写真は、寮の私の部屋で撮った、アルヴィン・プランティンガの God, Freedom, and Evil です。「可能世界論の立場からキリスト教信仰を擁護する」という内容ですが、この本は、私が翻訳し、『神と自由と悪と』(勁草書房、1995年)として出版されました。プランティンガは「現代の宗教哲学に革命をもたらした」とまで評価されることもある、現代最高の宗教哲学者の1人です。しかし、ガラパゴス的な日本ではこの翻訳書はまったく売れず、出版後6か月にして一部を残して断裁という憂き目にあいました(涙…)。ただし、日本科学哲学会の学会誌『科学哲学』(1996年、第29号)では、数頁を費やして好意的な書評を書いていただきました。評者の重永哲也先生には感謝感激雨霰です。

以前に大学院のブログで取り上げた、アラン・キートリーの『ウィトゲンシュタイン・文法・神』(Wittgenstein, Grammar, and God)の翻訳を開始したのも、この頃です。著者のキートリー氏に会いにバーミンガムまで行って、彼の家に泊めてもらっていろいろと議論したのも、懐かしい思い出です。この訳書は、昨年(2022年)文庫本になり、近々デジタル版も出る予定です。そのことを彼に知らせてあげようと思ったのですが、どうしても連絡がとれずにいます。

今になって当時を振り返ってみると、自分のペースで好きなように研究できるという、生涯でただ一度の恵まれた10か月でした。帰国した翌年(1989年)、最初の単著『ウィトゲンシュタインと宗教哲学』(ヨルダン社)と、最初の単訳『ウィトゲンシュタイン・文法・神』(法藏館)を出版し、やっと研究者人生のスタートが切れたような気分になったことを覚えています――ただし、研究者人生は、眼病のため、予想より早く一昨年(2021年)終わってしまいました…。

4.寮での生活

寮では10人ほどが住んでいました。年齢も国籍も専攻も違っていて、良いことばかりではありませんでしたが、いろいろな意味で刺激的でした。

寮の人たち

当時、スターリング大学にはMBA――Master of Business Administrationの略称で、日本では経営学修士号/経営管理修士号と呼ばれる学位――を専攻する香港からの留学生がかなりいて、そのうちに何人かと仲良くなり、彼/彼女たちは私の寮にもよく遊びに来ました。

彼/彼女たちは、その時すでに、香港と中国との関係が悪化した場合に外国に移住することを考えており、「それを有利にするためにMBAの学位を取得する」といっていました。日本人は「当時は中国との関係悪化にそれほど現実味はなかったのではないか」と思うかもしれません。しかし、それから30年ほどたってから、彼/彼女たちの「一国二制度」をめぐる心配が現実のものとなったのは、皆さんもご存じのとおりです。当時の彼/彼女たちの置かれていた状況を理解するのに適切な記事を見つけたので、註で引用しておきます(註2)。

いずれにせよ、寮での生活は世界からの留学生と話す機会を与えてくれて、私の視野も広がりました。

大正大学では学生諸君に個性があったとしても、自然なことですが、やはり「同質的な」学生集団にならざるをえません。しかし、大正大学内でも、⑴国際文化コースのブログでも紹介されていたように、アメリカなどの大学の学生とインターネットで話し合えますし、⑵ミュンヘン大学・上海大学・東国大学から大正大学に留学している学生ともキャンパスで交流できます。また、⑶「国際交流会」も定期的に実施されていますし、⑷留学プログラムを利用して長期/短期の留学もできます。こういった機会を生かしながら、是非とも「異質な」人たちと交流してもらいたいものです。

ところで、先ほど紹介したプランティンガの本の写真にかえりますが、毎日毎日、読むのは英語で書かれた哲学の本のみで、精神的に疲れます。それで、毎晩スコッチ・ウィスキーをちびちびやりながら――ただし上の写真の酒は例外的にブランデーです――リラックスして読書に励む、という習慣がついてしまいました(苦笑)。とりわけ、寒くて暗い冬場はそうならざるを得ませんでした。

私が住んでいた寮

おわりに

私が学んだ筑波大学・カンザス大学・スターリング大学は、どれも緑に囲まれた広いキャンパスをもっています。また、どの大学も町からはずれた場所に位置しています。そういうこともあり、勉強/研究に集中できて幸せな学究生活を送ることができました。

大正大学はこうした大学と対照的です。コンパクトな大正大学は、大都会にあり、地下鉄をおりると3分くらいで着きますし、授業や会議などに行くさいには移動距離が短くてとても楽です(笑)。

真面目な話、東京という世界的大都市にある大正大学に学ぶ学生諸君は、意識して、その数々のメリットを是非とも生かしましょう! 私の学んだ郊外型の大学とは違う魅力がいくつもあるはずです。

註1.イギリスの大学評価機関のクアクアレリ・シモンズ(QS)が毎年9月に公表している世界の大学ランキング。

註2.「1984年12月19日に、両国が署名した英中共同声明が発表され、イギリスは1997年7月1日に香港の主権を中華人民共和国に返還し、香港は中華人民共和国の特別行政区となることが明らかにされた。共産党政府は鄧小平が提示した一国二制度(一国両制)をもとに、社会主義政策を将来50年(2047年まで)にわたって香港で実施しないことを約束した。この発表は、中国共産党の一党独裁国家である中華人民共和国の支配を受けることを良しとしない香港住民を不安に陥れ、イギリス連邦内のカナダやオーストラリアへの移民ブームが起こった」(Wikipedia)。

★国際文化コースの教員による「海外体験記」のうち、星川担当分のバックナンバーは以下のとおり。

⑴「カンザス大学留学体験記」(2022年5月アップ)

https://www.tais.ac.jp/faculty/department/cultural_studies/blog/20220518/76445/

⑵「バックパッカーとしてのヨーロッパ一人旅」(2022年6月アップ)

https://www.tais.ac.jp/faculty/department/cultural_studies/blog/20220609/76648/

⑶ウィトゲンシュタインも利用した「フロム鉄道」の旅(2022年7月アップ)

https://www.tais.ac.jp/faculty/department/cultural_studies/blog/20220714/77026/

⑷番外編「ウィトゲンシュタインのような自転車――シンプルなるものの機能美」

(2022年8月アップ)

https://www.tais.ac.jp/faculty/department/cultural_studies/blog/20220804/77685/