学部・大学院FACULTY TAISHO

国際文化コース

【人文学科国際文化コース】異文化を体験する/理解するとはどういうことか? ――「言語=文化的疎隔」があるからこそ、異文化体験/異文化理解は面白い!――

異文化を体験する/理解するとはどういうことか?

――「言語=文化的疎隔」があるからこそ、異文化体験/異文化理解は面白い!――

星川啓慈先生が異文化体験/異文化理解についてブログを書いてくださいました。

今回も重厚な内容となっております。ぜひお楽しみください!

はじめに

国際文化コースの教員がリレー方式で書いてきた「異文化体験」をめぐる論考ですが、今回は私の最後のブログとなります。最後ですから、異文化体験/異文化理解を学んでいる国際文化コースの学生諸君を、励ますような内容にしたいと思っています!

今回のブログは、私の考える「純理論的な内容」であり、文化をめぐって実証的研究をしている人たちからは、「机上の空論にすぎない」などという批判をうけるでしょう。しかし、「机上の理論(≠空論)」であっても、異文化体験/異文化理解を学ぶ人たちにとって、⑴何か新たな視点を与える、⑵問題点を分かりやすく解説する、などの効用があるかもしれません。

0.著者の立場

このブログで「文化」概念をめぐる面倒な学術的論争にふみこむつもりはありませんが、私は昔からアメリカの文化人類学者F・ボアズが唱えたとされる「文化相対主義」の立場にたっています。しかし、イギリスを代表する社会人類学者のE・リーチは「私には〔〈複数の社会〉という概念に比べると〕複数の文化という概念の方がずっと理解しがたい」として、「文化について複数形で書」くような著者には「気をつけること」と注意を促しています(See 原知章「文化概念を再考する」[1])。

また、「文化概念を廃棄せよ!」と主張する学者たちもいます。なかでも、L・アブ=ルゴッドは「文化概念とは〈他者を作り出すために不可欠な道具〉であり、人種概念と同様に廃棄すべきだ」とまで主張しています(See 原、前掲論文)。

それで、「著者は文化相対主義を捨てるのか」と問われるならば、そのつもりはありません(笑)。文化相対主義にはいまだにその価値があると考えています。「文化」をめぐる学問的立場にはいろいろあってしかるべきです。

それでは、「文化とは何か?」という問題について考えることから始めましょう。

1.文化とは何か?

「文化」という言葉が使用される具体例を考えてみましょう。「日本文化」「ドイツ文化」「食文化」「音楽文化」という4つの熟語を想定すると、最初の2つは歴史を含んだ「国別(地域別)の文化」で、後の2つは「ジャンル別の文化」ということになります。これら2つのグループで使用されている「文化」という言葉を同列に並べることは、できません。これらの言葉を混同して議論することは、「言語ゲームの取り違え」(ウィトゲンシュタイン)で、生産的ではありません。

そもそも「文化」とはいったい何なのでしょう。3人の著名な研究者による「文化の定義」を見てみましょう。⑴文化の定義づけのもっとも早いものの1つになりますが、英国の人類学者のE・B・タイラー(1832-1917)は「文化とは、知識・信念・芸術・道徳・法・習慣など、人間が社会の一員として身につける能力や習慣の複合的な総体のことである」と述べています。⑵アメリカの人類学者M・ミード(1901-1978)は「文化とは、ある社会や集団が学習・獲得する行動のことである」と論じています。⑶カルチュラル・スタディーズ(文化研究)の先駆者の一人である英国人、R・ウィリアムズ(1921-1988)は「文化とは、生産組織や家族構造、そして、社会的関係を表現し規定する制度の構造、また、ある社会の成員同士がコミュニケーションする際に用いる独自の形式を含んだものである」と主張しています[2]。

(『ウィキペディア』から転載)

E・B・タイラーは「文化人類学の父」と呼ばれ、

宗教の起源に関して「アニミズム」を提唱した。

これら以外にも、多くの「文化」の定義があります[3]。そして、「文化概念」をめぐって種々の論争がなされています(See 原、前掲論文)。しかし、皆さんは3人の定義を読んでも、「文化とは何か?」という問題はとりとめがなくて、難しいものであることを理解できるのみでしょう。また、文化とは「ものすごく包括的なもので、何でも含まれ、抽象的なものだ」という印象を受けるでしょうし、そんな茫洋としたものをイメージするのも困難です。

2. すべての文化的対象は「包括的な文化的脈絡」のなかで生まれる

異文化体験は抽象的なものではありません。海外に行っていろいろなものを見聞きする、これまで飲食したことのないエスニックなものを飲食する、外国の難解な哲学・思想の本を読み理解に努める、アフリカで製作された映画を鑑賞するなど、多種多様な異文化体験があります。そうした体験に共通するのは、どれもが具体的な状況でなされるということです。

日本でも食べられる、ベトナムの「焼き鳥」=ハノイ名物「鶏の足の串」だそうです[4]。

1本だけの写真もあって、一瞬「人の手」を連想してギョッとしました。

しかしながら、タイラーの言葉を再度引用すると、「文化とは、知識・信念・芸術・道徳・法・習慣など、人間が社会の一員として身につける能力や習慣の複合的な総体のこと」です。個々の具体的異文化体験の対象(食べ物、音楽、映画、著作物など)はすべて、こうした包括的・総体的な「文化」を背景に生まれてきています。一部を切り取ってそこだけ認知するというのでは、深い意味での異文化体験/理解とはいえないでしょう。

上の写真との関連でいえば、「どんな鳥を食べるのか」「鳥のどの部位を食べるのか」「この料理はいつの時代にどのような理由で、食べられるようになったのか」などといったことを調べながら、「ほかの料理も食べてみよう」「その国へ行ってみよう」「その国の宗教や習慣について勉強してみよう」などとなっていくことで、たんなる食との出会いが、さらに進んだ異文化理解に発展していく可能性がある、ということです。

3.3つの理念型と「言語=文化的準拠枠」の設定

3・1 3つの理念型

ここでは、議論の展開上、3つの「理念型」を想定します。A/B/Cはそれぞれの「タイプ」と「人」を示します。

A: 2つの国の母語をネイティヴスピーカーとして話し、2つの国の文化にも通じている。例としては、国境地帯で交易を営む人々、グローバル化によって増えつつあるように思われるバイリンガルで国際的に活躍している人々などです。

B: 母国を離れたこともなく、自分の母語以外の言語は知らず、自文化以外の文化(異文化)についてまったく知らない。例としては、人類史上の初期から数百年前までのかなり多くの人々などです。また、アマゾン川流域などの奥地には、ごく少数ながら、多文化と接触したことのない民族も存在しているようです。

C: 母国を(ほとんど)離れたことはないが、外国語は学校で習っており読んでも聞いても少しは理解できるうえに、外国の文化について少しは知っている。それでも、外国語についても異文化についても、Aのように精通しているわけではない。例としては、日本の中学生・高校生・大学生などです。いわば、AとBの中間タイプですね。

3・2 「言語=文化的準拠枠」

「言語=文化的準拠枠」とは私が勝手に設定するものです。どこかに客観的に存在するものではありません。また、言語と文化は不可分の関係にあるので、こういう名称にしました。分かりやすい表現を使うと「文化的な枠組み」くらいになるでしょう。そもそも、こうした枠組みがないと、「異文化体験/異文化理解」は論じられないでしょう。

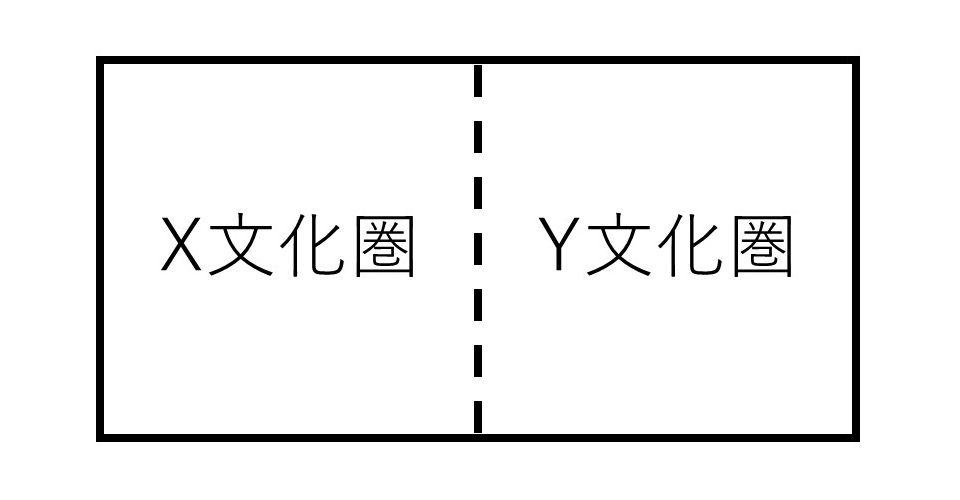

言語=文化的準拠枠は、⑴人々がものを見たり考えたり判断したりするときなどに作用する認知的な側面、⑵人々が笑ったり怒ったりするときに作用する感情的側面、⑶人々がある状況でどのような行動をとるかを決定/決心するときに作用する行動的側面など、いくつもの側面をもっています。また、包括的であるという点で、上記の3人の文化の定義と共通する面もあります。そして、私たちの1人ひとりは、おのおのの言語=文化的準拠枠の「内側」で生活している、と考えてください。「枠」ですから、ここでは実線で描いた四角形で表現しましょう。

「X文化圏」と「Y文化圏」は、それぞれの言語=文化「圏」を示します。同時に、これらはそれぞれの言語=文化的準拠「枠」でもあります。

図1

図1=Aの場合: この場合、2つの言語=文化間の疎隔(断絶/障壁)もなく――それでも2つの文化圏に属しているので、そのことを点線で示しています――2つの文化とも自文化なので、いわゆる「異文化体験」もありません。いいかえれば、独立した2つの言語=文化的準拠枠は存在しないのです。換言すれば、X文化圏とY文化圏が1つになって、Aの言語=文化的準拠枠を構成し、その枠の広さは、2つの言語=文化的準拠枠をあわせたものと同じ広さをもちます。

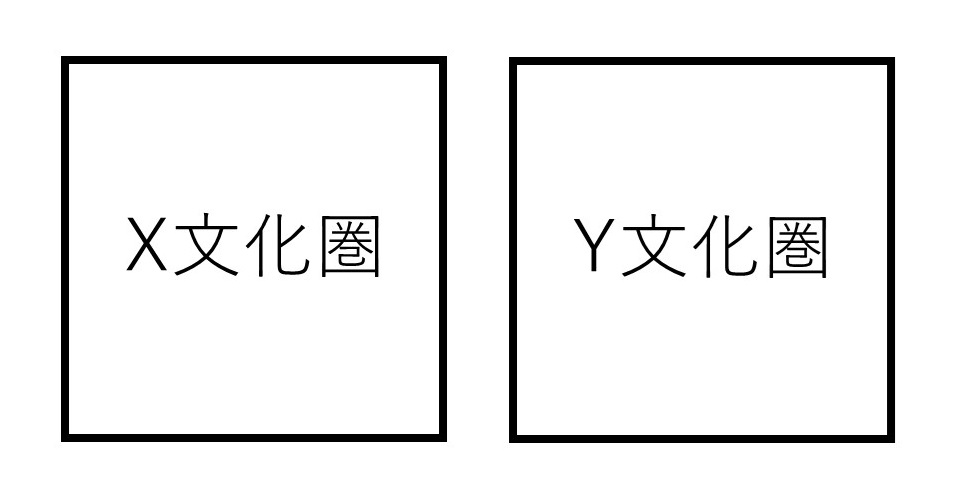

図2

図2=Bの場合: この場合、BはX文化圏かY文化圏のいずれかの文化圏に属しているのですが、ここではX文化圏に属しているとします。BはY文化圏などの自分の文化圏以外の文化圏があることを知りません。しかし、第三者的な立場から見ると、X文化圏とY文化圏の間には言語=文化的疎隔があります。

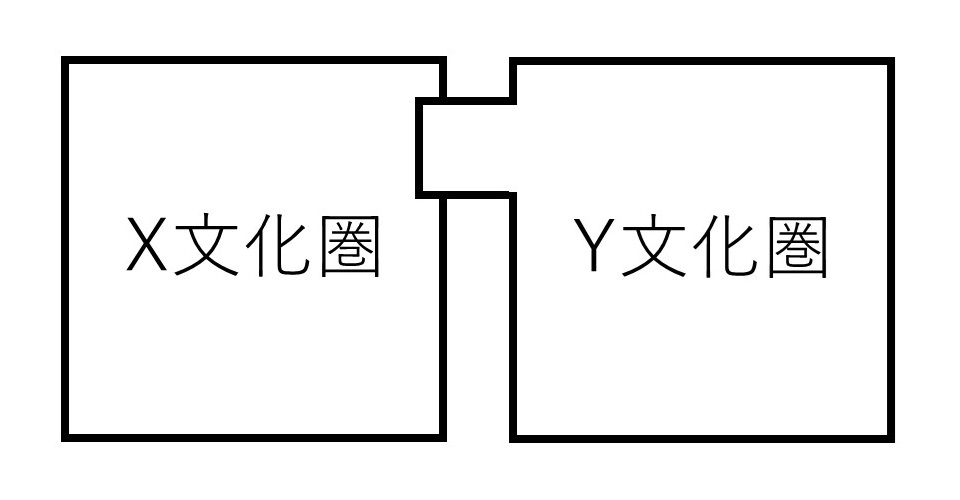

図3

図3=Cの場合: この場合、CはY文化圏に属しているとします。Cは、AとBの中間で、「どの程度まで言語=文化的疎隔をのり越えられるか」「どこまで深く異文化の言語=文化的準拠枠の内部に入り込んでいけるか」という課題を背負って、日々頑張っています。異文化体験はつねに具体的な状況でしか起こりませんから、これは2つの言語=文化的準拠枠が接するごく一部でしか起こりません。図では、Y文化圏がX文化圏に食い込んでいる部分です。

重要なことは、上で述べたように、最初の異文化体験から、Cが「Xという文化圏にどれほど深く入っていけるか」、言いかえれば、「食い込んでいる部分の面積をいかに拡大するか」です。外国の映画を見たり、食べたことのないエスニック料理を食べたり、旅行先でみた人々の行動を観察したりすることなどがきっかけとなり、それらについていろいろと勉強することになったとしましょう。そうすると、これまで知らなかったことがいろいろと分かってくるようになります。また、異文化体験の種類や回数もどんどん増えることになります。そして、それらの諸体験が有機的にむすびついた異文化理解に発展していきます。

こうしたことによって、言語=文化的疎隔をのり越え、その言語=文化的準拠枠の内部にしだいに広く深く入っていけるようになる可能性は充分にあります。もちろん、その可能性は個人の努力や能力に大きく左右されます。さらに、ある程度、異文化圏に入り込んだなら、その言語=文化的準拠枠の観点から、自分が所属している文化圏を眺め直すこともできるようになるでしょう(後述)。

4.のり越えるべき障壁と思われる「言語=文化的疎隔」があるからこそ、異文化体験/異文化理解の面白さが味わえる!

4.1 「言語=文化的疎隔」があるからこそ、異文化体験/異文化理解の面白さが味わえる!

国際文化コースの多くの学生諸君は、Cに近いでしょう。私も、A/B/Cという分類ならば、Cに属することになります。

Aは理想ですし、私もふくめて、みんな「こうなりたい」と思っているに違いありません。しかしながら、このようになれるのは、才能と機会に恵まれたごく一部の人たちのみです。普通の人々には関係ないタイプです。

そこで、発想を変えましょう! つまり、私たちとしては「障壁と思われる異文化の言語=文化的準拠枠があるからこそ、異文化体験/異文化理解の面白さが味わえる」と考えましょう! そうすると、逆説的に、CのほうがAよりも楽しみが多いのではないでしょうか!?

Aの場合、言語=文化的準拠枠という障壁がないので、異文化体験はありません。

Bの場合、異文化と接触していないので/異文化の存在を知らないので、ここでは議論する必要はありません。しかしながら、次のことを指摘しておきます。それは「自分はYという文化圏に住んでいる」という自覚すらないということです。「自分」という言葉は、誰であれ「他人」が存在して初めて、意味をもちますし、それを使用する必要性がでてくるでしょう。また、「日本語」という概念は、英語など異質な外国語の存在を知って初めて意味をもつ概念です。日本語しか知らない人(外国語の存在すら知らない人)に「日本語」という概念はないはずです。これと同様に、「日本文化」もこれ以外の文化があることを認識して初めて意識できるのです[5]。そうすると、Bは、「Xという文化圏」で生活していても、その意識はないことになります。

Cの場合、Cは、先に述べたように、「外国語は学校で習っており読んでも聞いても少しは理解できるうえに、外国の文化について少しは知って」います。だから、Cは「自分はY文化圏のなかで生きている」ことを自覚しているでしょう。そのうえで、異文化に興味をもったがゆえに、外国語の習得や異文化の理解に苦労し、その困難さを感じとり、異文化理解を悲観的に考えるようになるかもしれません――「外国語がなかなか上達しない」「いまだに異文化は感覚的には異質なものでしかない」。しかしながら、少しずつとはいえ、自分なりに異文化の言語=文化的準拠枠を克服していることを、実感することもあるでしょう。そして、それは一種の「楽しみ」といえるのではないでしょうか?

さらに、そうした苦労や楽しみによって、人間として成長していくような気がします。具体的には、⑴外国語や異文化について知識が増え、それらについての理解が増す(←アリストテレスいわく「すべての人間は、生まれつき、知ることを欲する」)、⑵異文化の言語=文化的準拠枠の内部に少しでも入りこむことができれば、その準拠枠から自分の文化を見つめ直すことができる(←ゲーテいわく「外国語を知らない人は、自国語についても無知である」)、⑶さらにそれが進めば、自文化をいっそう深く理解できる(←星川いわく「文化比較の最大の効用は、自文化についての理解を深めることである」)、などといったことが思い浮かびます。

異文化の言語=文化的準拠枠という「ハードル」[6]があるからこそ、

人間的に成長する楽しみがある。

4.2 言語や文化が違うと時間の流れも違う

ここで、日本語と英語に現われる「時間の流れにかかわる表現」を取り上げてみましょう。「2年前に買った腕時計を昨日なくしてしまった」という日本語の文を英語に訳すと「Yesterday, I lost the watch which I had bought two years ago」とでもなるでしょう。大事なのは、英語では、“yesterday”および“two years ago”という表現以外に、過去形(lost)と過去完了形(had bought)という異なる時制を使用しなければならない、ということです。日本語では、「買った」と「なくした」は同じ過去形であり、「2年前」と「昨日」におこったことの順序を明確にするために、異なる「時制」を使う必要はありません。日本語は便利ですね! 時を表わす副詞によって、2つの出来事の順番を示すだけでよく、時制を変える必要はないからです。逆にいうと、「だからこそ、英語は面倒」ということにもなります。

しかし、私には、時制を変えなければならない英語を使用する人と、そうしなくてもよい日本語を使用する人とでは、時間の流れ方が異なっているように思われます。文化相対主義の立場からは、「文化が違えば、時間の流れ方も違う」ということになります。つまり、英語のネイティヴスピーカーは日本人よりも「強烈な直線的時間の流れ」を(たとえ無意識的であっても)生きている、ということです。生起する出来事の順番を時間的副詞以外の手段をもちいて明確にすることで、直線的な時間の流れがいっそう強固なものになるというわけです。もしも(if and only if)この推測が正鵠を射たものであれば、さらに、それはそれぞれの言語を話す人々の「歴史観」(たとえば、時間の流れの「不可逆性」をめぐる意識の差異)にも影響をあたえるのではないでしょうか?[7]

この腕時計を制作したオリエントスターによれば、この腕時計のテーマは「深宇宙」だそうです。

その説明もいろいろとあります。太陽の動きをもとにした「日時計」は数千年前から存在していましたが、

一般の時計(セシウム原子時計などもあるので)は基本的に太陽や月などの天体の運行をもとに作られています。

ムーン・フェイズ(月相)を示す機能がついた時計もあります。

同じ時計を見ていても、「文化や言語が異なることで、時間の流れ/時間感が違う」ということがあるのでしょうか……。

また、世界の諸地域では、その土地特有の暦/カレンダーが使用されていました[8]。ということは、現在のような世界中に浸透している「西暦」[9]や世界共通の時間計測システムは存在しなかったのですから、過去においては「世界中の地域や文化によって、異なる時間が流れていた」と考えるのが妥当でしょう。現在でも、地域や文化によれば、西暦と並行して独自の暦の時間が流れているところもあるだろう、と推測します。もちろん、元号と西暦を併用している日本もそうした国の1つになります。

4.3 同一文化/地域内でも時代が違うと時間の流れも違う

ところで、皆さんは日本が世界に誇る戦闘機「ゼロ戦」(正式名称=零式艦上戦闘機)を知っているでしょう。どうして「ゼロ/零」なのでしょう。それは、「当時の日本の軍用機の名称には採用年次の〈皇紀〉の下2桁を冠する規定があり、零戦が制式採用された1940年(昭和15年)は神武天皇即位紀元(略称・皇紀)2600年にあたるので、その下2桁の〈00〉から〈零式〉とされた」[10]からです。ちなみに、今年(西暦2024年)は「皇紀2684年」です。

現在でも、昭和・平成・令和と「元号」は変わりますが、これは日本では古くから使用されてきました。江戸時代の元号で比較的よく耳にする年号をあげましょう――寛永・元禄・明和・寛政・天保・安政・慶応……。このように、元号が頻繁にかわっていたとしても、それらを貫く直線的時間の流れである「皇紀」があれば、江戸時代の人々も時間=時代の流れや変遷を一直線状に並べて概観することもできます。

しかしながら、「皇紀」は古くから使用されていた「紀元」(歴史上の年数を数えるときの基準、または、基準となる最初の年)ではありませんし、現代の日本では西暦のほうが広く受け入れられています。これは1872年に明治政府が定めた日本独自の紀元です。

また、私たちは、小学校から社会や歴史を始めとする授業で毎日のように、世界の歴史・東洋の歴史・日本の歴史などの「年表」を見ます。また、個人の興味に応じて種々のジャンル別の年表(発明の歴史・時計の歴史・音楽の歴史・コンピュータの歴史などの年表)を見ることに慣れています。こうした歴史の年表や各ジャンルの年表は、まぎれもなく「直線的な時間スケール(物差し)」です[11]。しかし、これは明治以前の一般の日本人にはそれほど馴染みのなかったもののようで、たとえば江戸時代の人々は現代の日本人とはかなり異なる時間感をもって生きていたことが推測できます。

さらに、江戸時代の時間の計り方は、現代の「定時法」とはことなり、「不定時法」でした。「定時法」とは、「日常生活の時刻を計るときに、昼夜を問わず1日を等しく分割した時間単位を用いる方法」です。現在の私たちの日常生活で使われている「時刻(協定世界時)」は定時法によっています。日本では、定時法は、明治5年(1872年)の旧暦から新暦への「改暦」(それまでの暦法を改めること)から用いられるようになりましたが、それ以前の江戸時代に用いられていた「不定時法」では、昼間と夜間で時刻を測る「単位」が異なります[12]。ちなみに、日本では明治時代以前にも改暦はありましたが、明治の改暦はスムーズにいったわけではなく、かなりの混乱が生じたようです。

簡単にいうと、定時法では、私たちの使っているアナログの時計の文字盤にあるインデックス――「1、2、3…」「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…」など、時刻や時間を読み取るために、文字盤に配置された目盛のこと――の位置/間隔は変わりません。しかしながら、江戸時代の時計(和時計)ではこのインデックス(「子、丑、寅…」)が動いてくれたのです[13]! いろいろな和時計があったので、目盛/インデックスの動かし方には複数あり一般化はできませんが、「東洋のエジソン」こと田中久重(1799-1881)は、1度ゼンマイを巻き上げると、日の長さにあわせてインデックスが1年にわたって自動的に動いてくれる「万年時計=万年自鳴鐘」を3年がかりで完成させました(嘉永4年(1851年))。これは世界に誇れる置時計です。また、現代日本の「独立時計師」菊野昌宏氏は、その機能を腕時計に落とし込みました(「和時計改」)。

現代に生きる私たちは、産業革命の頃からの「物神化された時計」に合わせて生活しなければなりませんが、いわば江戸時代の時計は人間に合わせてくれたのです!

菊野昌宏氏制作「和時計改」 年産1本 受注生産[14]

菊野氏いわく、和時計改は、過去の和時計にはない独自の自動割駒機構を開発、搭載し、

文字板上のインデックスが日々、自動的に動くことで「不定時法」を表示します。

……太陽と共に生きた人々の時間と、現代の人々の時間を、時空を超え表示する、

世界初の腕時計なのです」[15](下線引用者)。

江戸時代の人々がどのような時間の流れのなか生きていたのか、どのような時間意識をもっていたのかは、かなり複雑な話であり[16]、詳しく調べてみないと確かなことはいえません。しかしながら、管見では、⑴一直線的な時間観念は現代の日本人ほど強くなかったこと、⑵循環的時間の流れのほうが、直線的時間の流れよりも生活上はるかに重視されていたことは、ほぼ間違いないのではないでしょうか。同じ日本に住んでいても、時代によって時間の流れ方が異なる、というのは面白いですね。

おわりに

はからずも、紀元や暦や時計の話が大変長くなってしまいましたが、話をもとにもどしましょう。

本ブログで論じたように考えてみると、私たちCタイプの人間は、たとえAのようになれなくても、決して悲観する必要はないのです!

今回のブログに見られる「3つの理念型」と「言語=文化的準拠枠」には、いろいろと批判があるかもしれません。しかしながら、国際文化コースの学生諸君が「異文化体験/異文化理解」を考えるうえで、何らかの役に立った――「異文化体験/理解について視覚的に整理できた」「異文化体験/理解についてさらに深く考えるようになった」などと思ってくれた――とすれば、まことに幸いです。

────────────────────

[1] 「文化」概念がいかに捉えられてきたかについては、次の論文を参照してください。

原知章「文化概念を再考する――文化経済学、文化心理学、文化人類学の対話を通して」、『文化経済学』第6巻第1号、所収。https://www.bing.com/search?FORM=T429DF&q=%E5%8E%9F%E7%9F%A5%E7%AB%A0%E3%80%8C%E6%96%87%E5%8C%96%E6%A6%82%E5%BF%B5%E3%82%92%E5%86%8D%E8%80%83%E3%81%99%E3%82%8B%5D&PC=T429

(2024年7閲覧)

[2] Z・サルダーほか著、毛利嘉孝ほか訳『カルチュラル・スタディーズ』作品社、2002年、6-7頁。

[3] 鏡味治也『キーコンセプト 文化――近代を読み解く』世界思想社、2010年。ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、日本など、国や時代によって「文化」という言葉は異なる意味を持っています。

[4] ハノイ名物「鶏の足の串」

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hVePuzfE&id=58F15B4FB2F06D33AE349EE1561DD3743F5DB554&thid=OIP.hVePuzfEM37_V6EzOzT2AgHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fcdn-ak.f.st-hatena.com%2fimages%2ffotolife%2fs%2fshimazukio%2f20180326%2f20180326153438.jpg&exph=585&expw=780&q=%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%81%ae%e9%a0%ad+%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%96%99%e7%90%86&simid=608024072621663353&FORM=IRPRST&ck=CC2A3A62101BEC2D59D8473F5BAA7E84&selectedIndex=0&itb=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0

(2024年7閲覧)

[5] このブログでは「日本文化は存在する」という立場にたっています。しかしながら、日本文化の「1局面」を記述するのは可能でしょうけれども、「日本文化がいかなるものか」を文化全体として的確に説明・記述するのは、至難のわざ(おそらく不可能)です。

[6]「無料イラスト素材:ハードル走」(素材ラボ)からイラストをお借りしました。

https://www.Bing.Com/imAges/seArCh?view=detAilV2&CCid=AmkVpgj8&id=E0764D9A302A08E3E4DA858645E59504673CE2C9&thid=OIP.AmkVpgj8k8CVpWZ-h38YhAHAHA&mediAurl=https%3A%2f%2fth.Bing.Com%2fth%2fid%2fR.026915A608fC93C095A5667e877f1884%3frik%3dYeI8ZwSV5UWGhQ%26riu%3dhttp%253A%252f%252fwww.sozAilAB.jp%252fdB_img%252fsozAi%252f20903%252f1BB9Ce23389520041755fd66C8939100.jpg%26ehk%3d2Ue2ERXCjkwp0WkD3QrYmZwCEG3O%252fEIftIRkYC8fXSk%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRAw%26r%3d0&eXph=640&eXpw=640&q=%e3%83%8f%e3%83%BC%e3%83%89%e3%83%AB%e8%B5%B0+%e3%82%A4%e3%83%A9%e3%82%B9%e3%83%88&simid=607990481707819000&FORM=IRPRST&Ck=F44170B9AD087399F5AA1B524EA9BB8B&seleCtedIndeX=5&itB=0&AjAXhist=0&AjAXserp=0

(2024年7閲覧)

[7] 言語表現と時間の流れの関係については、B・L・ウォーフ著、池上嘉彦訳『言語・思考・現実』(講談社、1993年)のなかに、アメリカ(ン)・インディアンの「ホピ族」の言語などを題材に論じられている部分があります。ほかにも、言語人類学者たちが世界中の非常に変わった「時間」――そもそもすべての人類が「時間」概念をもっていたかどうかすらが問題です――について報告しています。

[8] 中牧弘允『カレンダーから世界を見る (地球のカタチ)』白水社、2008年。

[9] 田中創氏によれば、西暦で使用される「AD」(主=キリストの年)や「BC」(キリスト以前)といった表記は、そのキリスト教的色彩の強さから、近年の欧米では「CE」(Common Era=共通の時代)や「BCE」(Before Common Era=共通の時代の前)といった表記に改められているそうです(田中創「時間をどう把握するのか――暦と歴史的叙述」、東京大学教養学部歴史学部会編『東大連続講義 歴史学の思考法』岩波書店、2020年、所収、47頁)。

[10] 「零式艦上戦闘機」『ウィキペディア』https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B6%E5%BC%8F%E8%89%A6%E4%B8%8A%E6%88%A6%E9%97%98%E6%A9%9F

(2024年7閲覧)

[11] やや話がそれますが、私たちは、歴史の年表や歴史の記述を見る場合に、それらを無批判的に受け入れることには注意したほうがよさそうです。その理由は、田中氏によれば、「〔たとえば、〕キリスト教史のような皇帝治世ごとの叙述方式になると、皇帝の敬虔さが帝国の勝利や安寧をもたらすという因果関係を優先させるあまり、物事の時間的前後関係がずらされるという事態も生じてくる」(前掲論文、52頁)、「歴史家は自分の理解できる形で過去の出来事をしばしば解釈してしまうため、その歴史的記述は過去の忠実な描写よりも著作家の時代文脈に合わせた形になってしまうことがある」(同論文、同頁)、「歴史というのは常に引き継がれ、人の手が加えられていくものであり、その伝承の過程には、加工を施した人びとの考えや信念が間違いなく投影されている」(同論文、53頁)からです。

[12] 日本天文学会「定時法」『天文学辞典』参照。

https://astro-dic.jp/teiji-hou/

(2024年7閲覧)

[13] 本ブログの内容とは少しずれますが、オマケとして、「伸び縮みする時間」という考え方も紹介します。インドネシアには、「Jam Karet」(ジャム・カレット)という習慣がある/あったそうです。「Jam」は「時/時間」を「Karet」は「ゴム」を表わします。そこで、「Jam Karet」は「ゴムの時間」となり、時間がゴムのように伸びたり縮んだりするという意味となります。「インドネシアでは、時間は延びるものだから、約束の時間に来ないとか、キャンセルはしょうがないもの」ということだそうです。

Kenhappy「インドネシアでは時間はゴムのように伸び縮みする!?」

https://www.indonesialove.com/jam-karet/

(2024年7閲覧)

[14] 写真は、L’Hiro 氏の「菊野昌宏氏の工房より~世界に一つしかない時計」から転載させていただきました。

https://watch-media-online.com/blogs/2114/

(2024年7月閲覧)

[15] 菊野昌宏氏のHPから引用させていただきました。同氏のHPでは時計制作の動画も見られるので、是非ご覧ください。https://www.masahirokikuno.jp/watches/%E5%92%8C%E6%99%82%E8%A8%88%E6%94%B9/

(2024年7月閲覧)

[16] 授業では、「私たち現代の日本人は複数の時間の流れの中を生きている」ことを教えています。⑴歴史や自分の年齢の場合は「直線的時間」を生きています。⑵くり返される曜日・月・年・四季の場合は「円環的時間」を生きています。⑶過去→現在→未来と流れる時間と未来→現在→過去と流れる時間という、「正反対の方向性をもつ2つの時間」を同時に生きています。⑷歴史や自分の生涯には、特別な意味をもつ「時」があります。その他、現代の日本人は複雑な時間の流れのなかを生きているわけですが、このことは江戸時代の人にも同じように当てはまると推測できます。

しかし、江戸時代と現代とに見られる種々の相違――宗教や社会の状況の相違、政治体制・習慣・教育水準・価値観にかかわる相違、時間を計測する時計の相違、定時法と不定時法の相違、使用される「暦」の相違など種々の相違――によって、「江戸時代の人々が「どのような時間の流れのなか生きていたのか」「どのような〈時間意識〉をもっていたのか」を精確に知ることは、かなり困難な作業になります。

江戸時代の人々の時間意識に関連して、興味深い例を1つあげておきます。「日本人は時刻・時間をきちんと守る」といったことがよくいわれますが、江戸幕府が開国した直後に日本を見た西洋人たちの記録」からは、「むしろ時間にルーズな日本人の姿が現れる」そうです。「時間を守らねばならないという概念が浸透するのは、鉄道を多くの人びとが利用するようになる社会環境や、定時の出勤を社員に厳しく求める近代的な会社の存在があってのことであった」(田中、前掲論文、45-46頁)。

田中氏の論述は他の研究者も認める一般的なものですが、これとまったく反対のことが記述されているものもあります。下の記事を読むと、江戸時代の人びとは、武士・大地主・農民・商人をとわず、だいたいにおいて時間・時刻をきちんと守っていたようです。

セイコーミュージアム銀座「江戸時代の暮らしと時間」

https://museum.seiko.co.jp/knowledge/relation_07/)

(2024年7月閲覧)

【後記】

最後になって、時間や時計の話で多くの紙幅を割くことになりましたが、「人間の時間意識はどのようなものか」「人間にとって時間はどのように流れるのか」という問題は、実に難しい問題です。すでに述べた内容と重複するものもありますが(順不同)、太陽暦・太陰暦・太陽太陰暦の問題、多種多様な暦の存在、世界中でなされた改暦、宗教・歴史・エートスの相違、政治体制・社会構造・社会状況・社会習慣の相違、脳科学・心理学・テクノロジーの発達、世界中に残されている膨大な多種多様な記録の精査、世界の言語に見られる時間表現の検討、定時法と不定時法の問題、直線的時間と円環的時間の問題、過去→現在→未来と流れる時間と未来→現在→過去と流れる時間という「正反対の方向性をもつ2つの時間」の存在、年齢の相違(たとえば、未来志向の青年・現在志向の中年・過去志向の老年)など、考慮すべきことがあまりにも多く、この問題は私ではとうてい論じられません。

しかしながら、1つだけ間違いなくいえることは、「いつの時代でも人間は複数の時間の流れの中を生きている」ということです。一人の人間の場合に限定して、現象学的にいうならば 、一般論として「複数の時間を生きている人がどの時間の流れに注意を向けるかにしたがって、注意を向けられた時間の流れが有意/支配的となり、その時間の流れがその人に意識されるようになる」ということです。またその裏で、意識されない複数の時間も間違いなく流れているのです。