学部・大学院FACULTY TAISHO

哲学・宗教文化コース

哲学・宗教文化コース授業紹介①

はじめまして、人文学科副手の髙田と申します。

哲学・宗教文化コースでどのような授業が行われているのか、今回から数回に分けてご案内いたします。

本コースは、西洋哲学、東洋哲学、宗教学の三つの学問領域が集まっており、自分の興味関心のある領域を学ぶことができます。

初回は、基礎ゼミナールⅢの授業の内容をご紹介いたします。

基礎ゼミナールⅢでは、研究課題の見つけ方や、方法論の概要を講義形式で学んだあと、学生ひとりひとりが興味のあるテーマを調べて発表します。

本コースの学びにおいて、自らの興味関心のもと、資料を集めて読み込み、自分の視点で情報をまとめ、発表することは欠かせないといっても過言ではありません。

発表と、フロアからの質疑応答を通して議論を深めていくことで、新たな発見があり、それによって今後の課題も見えてきます。

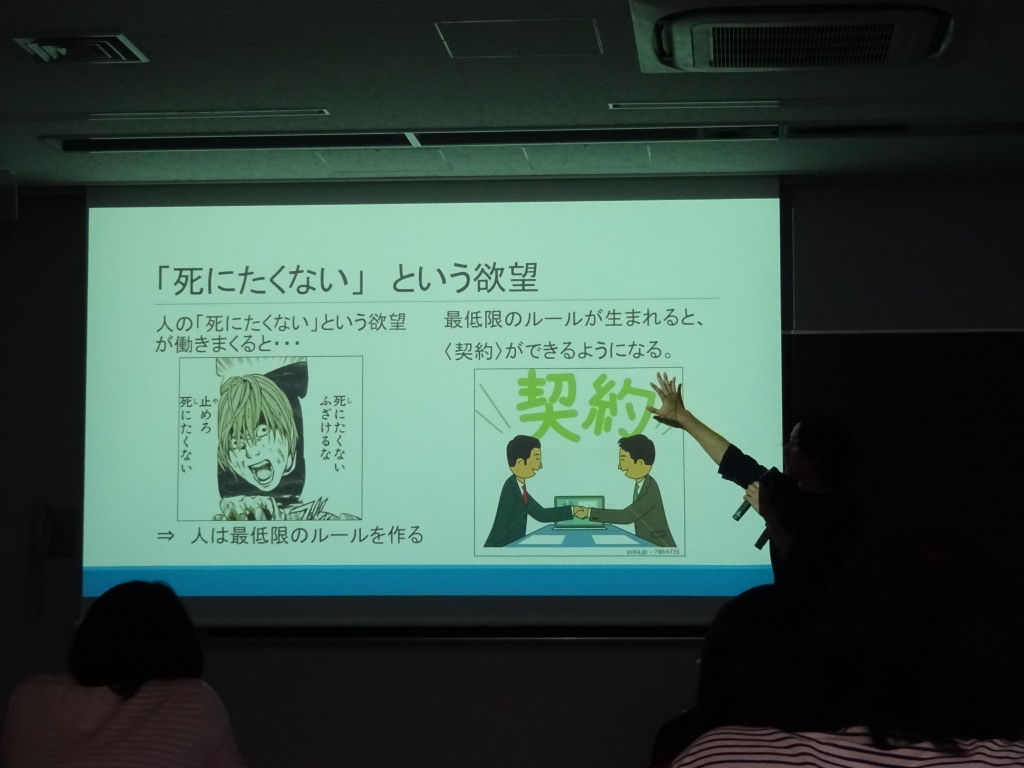

発表の様子。スライドを使用して説明します。

質疑の様子。活発な議論が行われています。

最後に先生からコメントをいただきます。

このような発表を行なうことで、最終的には卒業論文を執筆するための問いの立て方や、問いを明らかにするための研究方法、論の組み立て方などを身につけていきます。

大学での学びは、自ら主体となって物事を進めていく姿勢が求められます。それは、社会に出てからも役立つ能力(コミュニケーション能力や、問題や課題を設定する能力など)にも繋がっていくと思います。

私が取材した6月29日と7月5日の発表タイトルは以下の通りです。

「プラトン」「ハイデガー」「デカルトの方法序説について」「自由海論」「ショーペンハウアーの自殺の否定による「生の肯定」」「ホッブズと『リヴァイアサン』」など

以上のように、力作揃いの発表となっています。

上記のタイトルを見て、「なんだか難しそう……」と思った方もいらっしゃるかもしれません。

これらのテーマ以外にも、恋愛と哲学をテーマにした発表もありました。古今東西の哲学者が恋愛について何を語っていたのか、という現代社会に生きる私たちにとっても身近な問題とも哲学を結びつけることもできます。このように、哲学や宗教を通して、現代社会の問題にアプローチすることも可能です。

次回の記事では、個別の発表内容について掘り下げていきたいと思います。

最後になりますが、大正大学では、オープンキャンパスで模擬授業を開講しています。

高校生の皆さん、関心を持たれた方は、哲学・宗教文化コースで一緒に学んでみませんか?

皆さんのお越しを心からお待ちしております。

(文責 人文学科副手)