大学紹介ABOUT TAISHO

最新ニュース

TSRシップ 鴨台プロジェクト報告【第3弾】

TSRシップ鴨台ボランティアプロジェクトも第3日程の報告になります。南三陸町入谷地区での現地支援活動の第3日程の様子をお伝えします。

TSRシップ鴨台ボランティアプロジェクトも第3日程の報告になります。南三陸町入谷地区での現地支援活動の第3日程の様子をお伝えします。

■現地派遣第3日程の概要

4月16日から20日まで、学生15名、教員5名、職員13名の計33名が南三陸町にて第3日程の被災地支援ボランティア活動に従事しました。10日から支援活動を行っている第1日程が培い、第2日程が引き継いできた活動内容をどう発展させ、4月最後の支援グループとなる第4日程につないでいくかが課題となりました。またメンバーの中には今回の震災直後から募金活動をしていた人、実家が被災地にある人、ボランティア活動自体初めての人など、背景はさまざまでした。異なる経験や想いをどう集約していくかが、とても重要でした。

第3日程の支援内容は、すでに確立された4部門(①物資の仕分け、②炊き出し、③綿菓子作りと映画上映を中心としたレクリエーション、④ボランティアセンターに登録しての活動)に加えて、19日午前中に入谷小学校と8区の2ヶ所で小学生向け青空教室後の後のレクリエーションの開催、同日午後の物資の配給(通称「バザー」)を実施することが日程のメルクマールとなっていました。さらに特筆すべきことは、大学のある巣鴨・庚申塚地域のPTAサークルMAMMA倶楽部のお母さま方から、「おばあちゃんの原宿"巣鴨ブランド"元気になる下着」で知られる「赤パンツ」約6万円分を中心とする肌着が託されていました。

■1日目から3日目

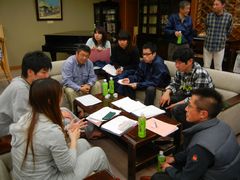

初日の夕飯時、達成感に満ちた第2日程のメンバーに比べて、大学と往路バス内で第1日程メンバーからブリーフィングを受けていたとはいえ言葉数も少ない第3日程の緊張した面持ちが印象的でした。19時半から引き継ぎミーティングが始まり、特に炊き出しは誰も150~180食という調理を行ったことがなく、ノウハウ伝授に深夜までかかりました。そして夜中にロビーで第二期物資の仕分け班のメンバーが19日のバザーの準備を開始。「これだけはどうしてもやっておきたい」と2時過ぎまで作業を続けていました。こうした第一期・第二期のメンバーの想いを受けて、2日目の入谷公民館での結団式、志津川地区の視察、午後の班に分かれての活動に臨みました。

|

|

| 第2日程のメンバーより引き継ぎと入念な事前ミーティング | |

|

|

| 高橋修氏(左写真)と阿部忠義氏(入谷公民館館長:右写真)から説明を 受けての志津川地区の視察 |

|

最初こそ、最初の現場や慣れない作業に戸惑いがあったものの、徐々にどこに何がある、どう連絡をすればいいかが判ってきて、夕方には活動はスムーズに進み、3日目終了時には、それまで段ボール1箱の衣類仕分けに数10分とかかっていたのがアッという間にできるようになり、また料理をほとんどしたことのない職員が、「料理が得意」というほどの腕前になっていました。参加者の成長には目を見張るものがあります。

|

|

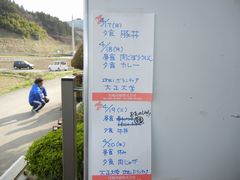

| 炊出しボランティアは「大正大学」 | |

■4日目

4日目は時折激しい風雨をともなう悪天候でした。しかも午前中は上述のレクリレーションを2ヶ所で展開するため、また午後はバザーでいずれも人手が必要でした。もちろん炊き出しには6~7名が必須で、なおかつボランティアセンターからも自然の家での被災者支援(物資搬入や掃除やお子さんの遊び相手)に5名体制での登録を求められました。前日までのミーティングでは、毎日の活動を自主的に選んでいた学生は、最初に思い描いていた自分のやりたいことと、現地で求められていることとの間に葛藤が続いたようです。そこで炊き出しとボランティアセンターでの活動に必要な人員を確保し、レクリエーション班は午前の活動が終わり次第、バザーに合流という展開を検討。レクリエーションを無事に終えたメンバーが綿菓子機をもってバザー会場に向かい、雨の中で開始30分前から並ぶ被災者に綿菓子を配ることができました。ところがバザー終了間際に3トントラックが到着し、そこではボランティアセンターでの活動を終えたメンバーも加わり、30分にわたって物資搬入を行いました。この間、上記の「赤パンツ」は1時間ちょっとでなくなり、「あら~、元気もらおうかしらねぇ」と喜んでいただけたことは言うまでもありません。

|

|

| ボランティアセンター | ボランティアセンターでの受付 |

|

|

| 救援物資運び | 子供たちとレクリレーション |

|

|

| おばあちゃんの原宿"巣鴨ブランド"元気 になる下着「赤パンツ」をバザーに |

綿菓子は大盛況 |

■ビジョンの共有

今回の活動を通じて臨機応変な対応や柔軟な思考の重要さを実感しました。そしてそれらの背景となるのがビジョンの共有でしょう。最初に述べたように、参加者の動機や想いはそれぞれ異なります。極端に言えば「とにかく被災者のため」の人もいれば、自己実現のために来た人もいます。先の学生の葛藤もそこにありました。それを「人それぞれ」で終わらせるのではなく、被災者・ボラティア参加者ともに、どう共通のビジョンに高めていくかが求められています。活動内容の一つひとつは、例えば45個のタマネギの皮をむきや視界を遮るような段ボールの片付けなど、単純作業が中心です。しかし、そこにビジョンがあればどう有効に、安全に、気持ちよく活動ができるか見えてくるはずです。

大正大学の被災地復興支援は始まったばかりですが、こうしたビジョンを共有することを大切に、地道に活動を展開していきたいと考えます。

|

| 第3日程参加メンバー |