大学紹介ABOUT TAISHO

最新ニュース

【実施レポート】文部科学省・知識集約型社会を支える人材育成事業(DP)総括シンポジウム「新しい時代の大学教育につなぐメッセージ ~DP事業が目指し、創り上げてきた成果~」を開催しました

2025年4月14日

文部科学省・知識集約型社会を支える人材育成事業(DP)総括シンポジウム「新しい時代の大学教育につなぐメッセージ ~DP事業が目指し、創り上げてきた成果~」を、3月6日(木)に早稲田大学で開催しました。

本学は分科会セッションにおいて「学生はいかにキャリアをデザインしたか─学びの統合から未来を展望する─」と題して、学生による発表やパネルディスカッションを行いました。

分科会の冒頭では神達知純学長が開会あいさつを行い、本学が採択された「新時代の地域の在り方を構想する地域戦略人材育成事業」の概要を紹介しました。

続いて前田長子教授(学修支援センター)が登壇して「学びの統合や学融合の可能性を探りたい」と分科会の目的を述べるとともに、本事業を推進する中で展開してきた探究科目・データサイエンス教育・リーダーシップ教育、クロスディシプリン教育(学融合ゼミナール)、アントレプレナーシップ育成教育などについて説明しました。

4人の代表学生による事例紹介では「理論と実践を統合した学び」が、自身の成長やキャリア形成にどのようにつながっているのかについて発表。その後のパネルディスカッションでは、有識者を交えて「学びの統合から未来を展望する」をテーマに、学融合が生み出す価値や今後の可能性について議論しました。

【大正大学分科会】

テーマ:学生はいかにキャリアをデザインしたか ─学びの統合から未来を展望する─

[代表学生による事例紹介]

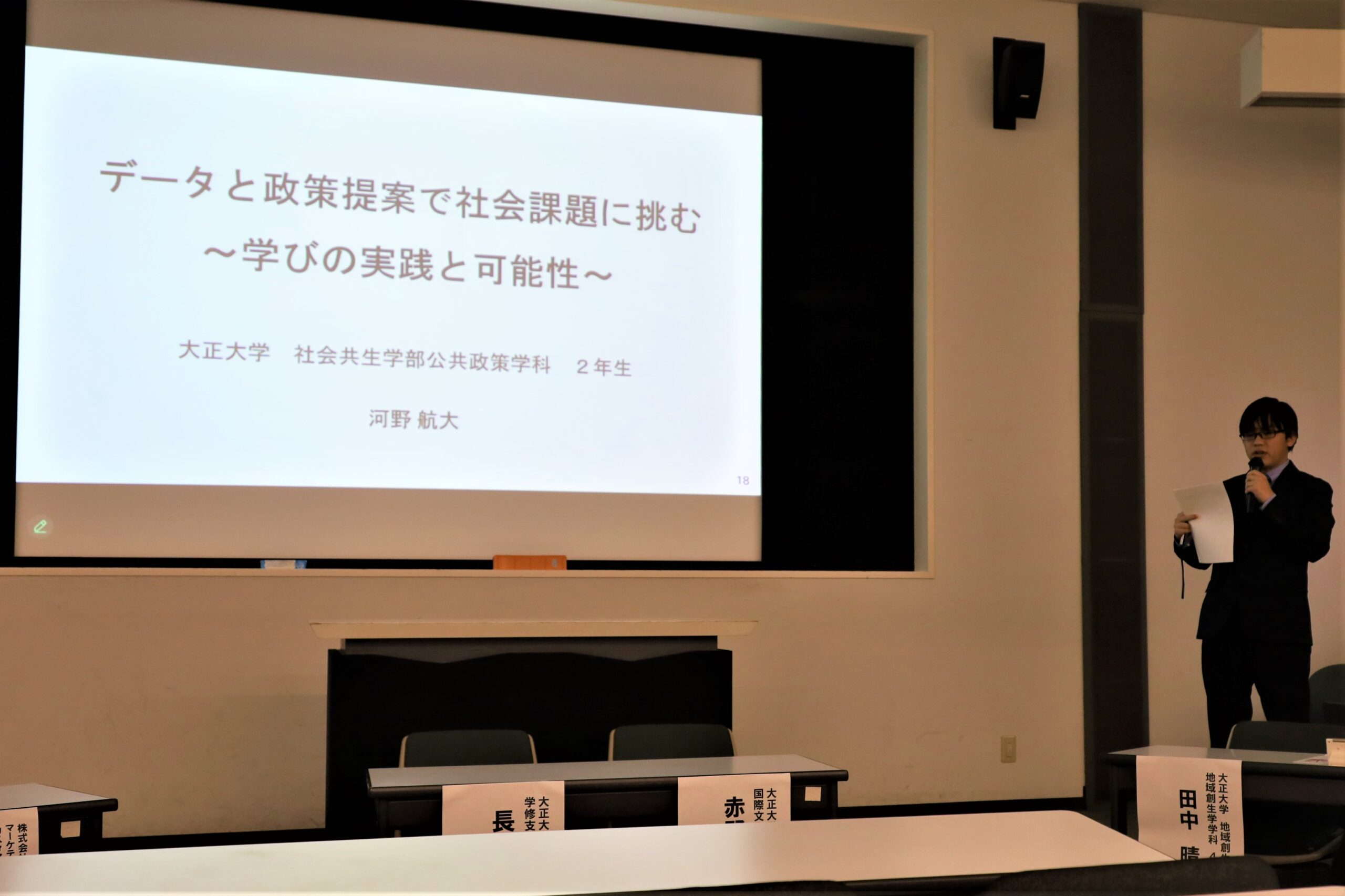

■河野航大さん(公共政策学科2年)

テーマ:データと政策提案で社会課題に挑む―学びの実践と可能性―

過疎化が進む地方自治体を観光業で活性化させることを目指して、公共政策学科では観光マーケティングについて学修。「データサイエンス科目」で磨いたデータ分析スキルを生かして「学生によるミタカ・ミライ研究アワード2024」では、より良いまちづくりのための政策提案を経験しました。社会課題の解決には、信頼性や正確性の高いデータ分析が求められることを学び「今後も生成AIを活用して精度の高い分析を目指したい」と語りました。

■網倉蓮さん(歴史学科東洋史コース3年)

テーマ:学融合が生み出す新たな学びの形

異なる学問領域を横断的に学ぶ「学融合ゼミナール」において『炭鉱と観光』のテーマを選択。炭鉱に関わる地域や施設でのフィールドワークを経験して、観光が地域の歴史・文化・経済に与える影響を実感しました。学融合による実践的な学びを通して、歴史をより多面的に捉える視点を得たことの喜びを語り「将来は地域の持続可能な発展に貢献したい」と意欲を示しました。

■赤野間妃葵さん(人文学科国際文化コース 4 年)

テーマ:理論と実践の融合から大学卒業後のキャリアとしてJICA海外協力隊を目指した軌跡

1年次の「探究科目」を通して自己理解を深め、国際文化コースでは価値観の多様性を学び、海外へのキャリア意識が向上。海外インターンシップに参加するなど、さまざまな挑戦を重ねてきました。「目標を明確にすることで行動力が高まり、成長の機会をより主体的に掴めるようになった」と自身の成長実感を語り、卒業後はJICA海外協力隊のケニア派遣に参加して、現地の人々に寄り添った課題解決を目指します。

■田中晴樹さん(地域創生学科4年)

テーマ:アントレプレナーシップから起業へ―学びと実践、繋がりからの自走―

地域創生学科でまちづくりの理論を学び「地域実習」では新潟県南魚沼市を訪問。人口減少や関係人口について理解を深める中で、地域の人と人・企業や行政をつなげて、新しい価値を生み出すことに興味を持ちました。現在は地域おこし協力隊として、社会教育事業や移住体験プログラムを運営。「卒業後は起業して、若者が地方で活躍できる仕組みをつくり、地方と都市をつなぐ橋渡し役として活動したい」と語りました。

[パネルディスカッション]

テ ー マ:学びの統合から未来を展望する

司 会:前田長子教授(学修支援センター)

学 生:赤野間妃葵さん、田中晴樹さん

教 員:長谷川隼人専任講師(学修支援センター)

企業関係者:

伊藤賢一氏(ハルバル材木座 代表 / 大正大学 非常勤講師 / 元株式会社TBSテレビ勤務 / 元OXYBOT株式会社 代表取締役)、甲斐恵梨佳氏(株式会社セールスフォース・ジャパンマーケティング統括本部 カスタマーサクセスマーケティングマネージャー)

学生の取り組みについて、伊藤賢一氏からは「学びの中で生まれた興味や新しい価値観をもとに、自身のやりたいことを見つけ、行動に移すことで次の新たなきっかけを生み出す。この循環ができていることが素晴らしい」と評価を受けました。甲斐恵梨佳氏からは「主体的な姿勢を持つ学生が増えていくことは非常に重要。多くの学生がこのような意識を持てるように、企業側も支援を続けていきたい」とコメントがありました。

また長谷川専任講師は「就職活動と学びの分断」や「『主体的に学びを統合し、キャリアをデザインするための教育プログラム』が、十分に学生に伝わっているか」などの課題を提起。より良い未来を見据えて闊達な議論が展開され、大変有意義な時間となりました。

本学ではこれからも、より多くの学生が自身の成長やキャリア形成につなげられるよう、教育プログラムの整備および環境づくりを推進します。