学部・大学院FACULTY TAISHO

宗教学専攻

【宗教学専攻】浜通りフィールドワーク① 文献編

東日本大震災から8年が経ち、震災体験と復興活動を経て展開された、震災「後」文化にまつわる書籍が、ここ数年相次いで刊行されています。

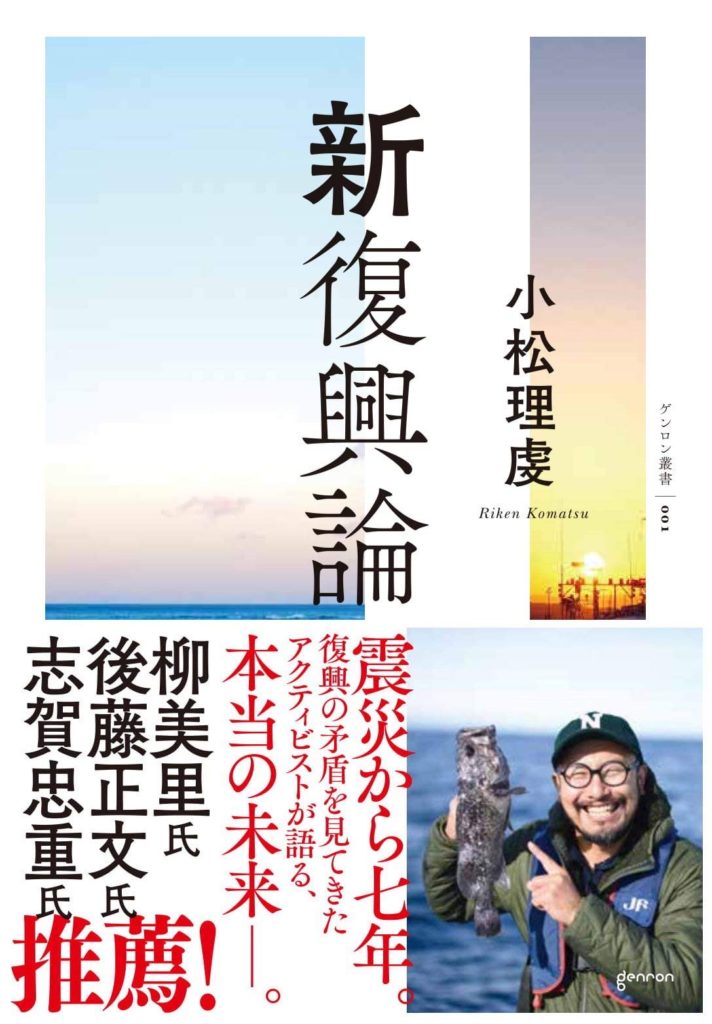

春セメスターに開講した、弓山達也東京工業大学教授によるMD宗教思想史特論(以後、本講義と呼びます)では、震災「後」文化に関する書籍の中から4冊を輪読し、その文献調査と並行して福島県いわき市でフィールドワークを実施しました。フィールドワークでは、輪読した書籍のひとつ『新復興論』の著者・小松理虔さんにお話をうかがう機会を得ました。

それも踏まえて、本ブログでは、本講義を受講した3人の大学院生で文献編、訪問編、インタビュー編を1回ずつ担当し、計3回かけて本講義の成果を報告します。

今回はその1回目ということで、講義内で文献調査の対象とした書籍についてご紹介します。本講義で輪読したのは以下の4冊です。

1) 清水展・木村周平/編著 2015 『新しい人間、新しい社会 復興の物語を再創造する』 京都大学学術出版会

2)限界研/編 飯田一史ほか/編著 海老原豊ほか/著 2017 『東日本大震災後文学論』 南雲堂

3)高倉浩樹・山口睦/編著 2018 『震災後の地域文化と震災後の民俗誌』 新泉社

4)小松理虔/著 2018 『新復興論』 ゲンロン叢書

1)『新しい人間、新しい社会 復興の物語を再創造する』では、世界各地の復興を先例に見たうえで、新たな地域創造のきっかけというポジティブな意味での復興に着目し、この復興による「新しい人間、新しい社会」の創造にかんする論考を、ツーリズム、防災、芸術論など幅広い視点から論じる試みがなされています。

2)『東日本大震災後文学論』は、著名な作家、論評家たちが、文学の視点から東日本大震災「後」の文学を語ることを試みます。特に本講義では、文芸評論家の海老原豊さんの論を取り上げました。海老原さんは、東日本大震災を思い起こさせる国民的作品が純文学からではなく、SFとアニメから出た点(『シン・ゴジラ』と『君の名は。』)を指摘します。そして、福島原発事故をめぐる放射能の問題について、安心と不安/安全と危険というふたつの対立が混然としてしまっていることが、問題が混乱をきわめている主な要因のひとつであることを述べます。そしてSF(特に『シン・ゴジラ』)はその混乱を収束させるヒントを描き出していることを私たちに語りかけます。

3)『震災後の地域文化と震災後の民俗誌』は、日常的に行われる習俗や非日常の中で執り行われる民俗儀礼などが震災のあとに、どのように復活・保護されたか調査をもとに検証します。そして、それが震災と避難によってばらばらになってしまった“地域社会”を結びなおす精神的紐帯となった事例や、廃れていた民俗文化が震災を機に新たな形で再興した事例などを通し、民俗学的見地から震災「後」文化と民俗文化の意義・意味を見つめなおします。

4)『新復興論』は、ローカルアクティビストとして福島県いわき市を中心に活動されている著者・小松さんが、復興にたいして「まじめ」すぎた、「ふまじめ」であれ、と自戒をこめて内部に向け発信しつつ、外部に向けては福島県にきて、気軽に遊び、悪ふざけをし、楽しみ尽くしてほしいと、いくつかの具体例を挙げながら述べます。

以上4冊の輪読から、筆者は以下のようなことを学びました。すなわち、新しい人間、新しい社会の創造というポジティブな面と、震災や復興の失敗によって背負うことになった障害というネガティブな面の、両面的な意味をもつ復興は、ただ設備を修復すれば終わりではありません。それを利用する人びとが生活を営み、習俗文化が機能する地域社会をよみがえらせるまで続きます。

また、被災者・被災地はなにも地震と津波の被害をこうむった人びと・地域だけでなく、福島原発事故に端を発する情報災害によって、今なお不安に苛まれている人びともまた大きなくくりでは被災者であり、そのような人びとが暮らす地も被災地です。このような被災を癒すのは、科学に基づいた制度や設備、数値だけではなく、信頼できる語りも必要です。これらのような意味において復興は、この先もまだまだ続くことでしょう。

以上の学びを文献調査から得ました。次回以降、文献調査と並行して行ったフィールドワークの内容と、小松理虔さんへのインタビューついて報告します。お楽しみに。

(文責:能藤隆正)