学部・大学院FACULTY TAISHO

国際文化コース

カルスタ、あれこれ(14)――自我と脳(2):J・エクルズの「連絡脳」

はじめに

先回は、ポパーの「3つの世界」という考え方を紹介しました。今回は、エクルズの「連絡脳」について紹介します。彼の心脳相互作用論では、これが心と脳が結びついている場所です。ただし、これも仮説です。今回のブログを読んで、皆さんは「連絡脳」なるものの存在を肯定するでしょうか、それとも否定するでしょうか…。

脳だけ存在して、心は存在しないのか?

脳科学者の澤口俊之氏によれば、脳科学の立場は「心は脳の(特殊な)活動である」というものです。さらに詳しくいうと、心は、あるニューロン集団がつくる特殊な神経システムの動作・活動によってつくられるものであり、「心とは、脳内の特殊な神経システムの活動・プロセス」なのです。澤口氏が「脳の活動・プロセス」という限り、心/自我はデカルトのような実体として存在するものではないことになります。

先回のブログでも述べたとおり、一般に、脳科学者は脳一元論(ないしその変形版)の立場に立つので、エクルズの立場は、脳科学者としては例外的なものです。くり返しになりますが、彼は、脳と独立に存在する心/自我を想定し、それが脳と相互作用するとみなします。

デカルトの心身二元論もあるので、発想的にはエクルズに独自性を求めることは難しいかもしれません。しかしながら、澤口氏によると、エクルズがほかの心脳二元論者と異なっているのは、「心(自我)と脳が作用する具体的な脳領域を神経科学のデータをもとにして特定したこと、そして、その作用様式を科学的な言葉・概念で語ったこと」です。これがエクルズの評価されるべきこところですね。

デカルトの心身二元論もあるので、発想的にはエクルズに独自性を求めることは難しいかもしれません。しかしながら、澤口氏によると、エクルズがほかの心脳二元論者と異なっているのは、「心(自我)と脳が作用する具体的な脳領域を神経科学のデータをもとにして特定したこと、そして、その作用様式を科学的な言葉・概念で語ったこと」です。これがエクルズの評価されるべきこところですね。

私見では、澤口氏のいう「心(自我)と脳が作用する具体的な脳領域」が「連絡脳」だと推測できます。そして、この「連絡脳」が心脳相互作用論の核心にあります。つまり、心と脳の接点が連絡脳なのです。

エクルズの「連絡脳」

心脳相互作用論にしたがうと、脳と心は互いに独立しながらも相互に影響を及ぼすのですが、この2つのものはどこでどのようにして結びつくのでしょうか。何度もいいますが、デカルトの難問は「非延長的な自我がどのようにして延長的な身体に作用をおよぼすことができるのか」でした。これを脳科学に置き換えると、心/自我がどうして物体である脳に作用を及ぼすことができるのか、となります。それができるのは、「連絡脳」なるものが存在するからです。

おそらく、多くの脳科学者には「連絡脳」なる概念は受け入れられないでしょう。なぜなら、脳一元論(ないしその変形版)を採用する限り、心は存在しないのですから、それら2つを連絡する連絡脳など不要ですし、存在しえないからです。しかし、エクルズはこれに固執します。

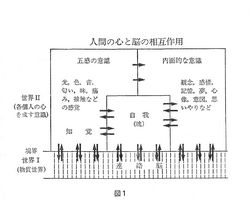

下の世界Ⅰとは物質的世界のことであり、目下の脈絡では、脳も物質から成り立っているので、心と直接連絡する連絡脳を指します。その連絡脳は、モジュール――大脳皮質の広い部分を占め、数千の神経細胞の機能的な単位集団――をおそらく百万以上有しており、われわれの心は、この連絡脳に向かって「開いた」モジュールを介して、物質界との相互作用を営むのです。

エクルズによれば、脳はいわば一種のコンピュータです。脳は、そのプログラマーであるわれわれの心たる世界Ⅱと、われわれの身体およびその外界とからなる世界Ⅰとのあいだで、両方向の連絡役を務めます。これは次のようになされます。

まず、何百万本もの神経線維を通じて脳に送り込まれてくる感覚情報が、脳の複雑な神経機構の働きによって、心に読みとられる形にパターン化されます。それを、時々刻々と読みとりながら、われわれの心は知覚・思考・記憶など、あらゆる内的体験を実現していくのです。しかも、心は神経機構からただ受動的に情報を受け取るのではありません。心は、その時々の興味や関心に従って、情報を自由に選択します。

さらに、心は脳の神経活動を支配することができます。すなわち、われわれが何らかの随意運動をおこなったり、脳の記憶貯蔵庫から何らかの情報を引き出したりするときには、心が連絡脳を介して脳のしかるべき神経機構に働きかけることによって、目的を達成しているのです。

おわりに

エクルズの「連絡脳」、いかがでしたか? 皆さんは、この「脳」の存在に賛成ですか、反対ですか? 心脳相互作用論の金字塔である『自我と脳』が出版されたのは1977年ですから、日進月歩の脳科学の本としてはやや古いかもしれません。脳内過程の細かな事柄についての研究は、それ以来、かなり進んできているでしょう。しかし、理論全体としては、心脳相互作用論まったく古くないと思います。

これまで5回にわたって、脳と心の関わりについて考えてきました。もしも文化と心が密接な関係にあるとするならば、心と脳の関わりについて研究している脳科学について、少し知っておくのがいいでしょう。そう思って、一連のブログを書きました。「難しい」という声もあるようですが、次回は、「脳と文化」というテーマで、締め括りをおこないます。

アップは、第3金曜日ですから、18日ですね。

星川啓慈

【先回と今回の参考文献】

・K・ポパー&J・エクルズ(大村裕・西脇与作ほか訳)『自我と脳』新思索社、2005年。

・J・エックルス&D・ロビンソン(大村裕・山河宏ほか訳)『心は脳を超える――人間存在の不思議』紀伊國屋書店、1997年。

・澤口俊之「脳と心の関係について――A・神経科学の立場から」(『脳と行動』臨床精神医学講座、第21巻、中山書店、2003年)。